[文/习安、苏民、亦行] 这个成圣模型有三个特点。第一,提供一个可视化的末世现实。当我们闭上眼睛,我们的脑海中就会出现这个模型,因此我们就很清楚地知道,我们正活在一个怎样的福音国度里。第二,在这个模型里面,我们的成圣动力完全是与基督联合,复活的基督赐下圣灵实施救赎,塑造我们越来越有基督生命的样式,我们活在其中。第三,这个模型引导我们进入一个更加整全的成圣观。它可以应用于基督徒的属灵操练中。在日常生活中,我们还会继续使用“三棵树”的模型,但是我们会在末世论的框架下和在J曲线的视角中来使用。

阅读更多 »罗马书5–11章中以色列与律法的关系——与保罗新观互动

[文/道格拉斯·穆尔(Douglas J.Moo) ] 保罗新观所预设的关于犹太教的看法更细致入微,虽然它本身多少有简单化和失衡的地方,却有助于纠正基督教在解释犹太教时存在的一些令人遗憾的成见。这场运动强调“子民”问题在保罗的神学议程中占有重要地位,这也是一种重要的纠错,因为传统上人们忽视此类主题。我与倡导保罗新观的人的争论往往不在于他们说了什么,而在于他们没有说什么——或者更准确地说,他们是否全面地、平衡地对某些特定问题进行处理。

阅读更多 »患难中可学的功课

[文/富善(Rev. Chauncey Goodrich)] 我回想到在伯利恒出生的婴孩,祂就是来到这样一个世界上,学习锻塑一个全备完美的品格所需的所有功课。祂的人生课程从埃及开始,在加略山终结;以流亡为始,以十字架为终。难道经上没有记着:“原来那为万物所属、为万物所本的,要领许多的儿子进荣耀里去,使救他们的元帅因受苦难得以完全,本是合宜的。”(来 2:10)这(苦难)是一所培育信心、耐心、温柔、盼望和仁爱的奇特学校。

阅读更多 »教会赖以站立或跌倒的教义

教会赖以站立或跌倒的教义

阅读更多 »一种“更完美”的联合? ——称义和与基督联合的关系

[文/约翰·费斯科(John V. Fesko)] 近年来在认信改革宗的群体中,许多将归算和与基督联合对立起来的文献,无意中重复了十九世纪自由主义的一种错误性对立。虽然这些改革宗认信者毫无疑问地持守圣经默示性的坚定立场,但这一立场与任何假设保罗存在相互竞争的救赎模式(即司法性的和关系性的对立)的立场都不相符。在试图更完美地理解与基督的联合时,有些人把“神所配合的”给分开了。

阅读更多 »加尔文的称义观及其当代误读

[文/约翰·费斯科(John.V. Fesko)] 与上一代的新正统学派一样,参与近期称义争论的人都试图声称加尔文是他们立场的先驱。与保罗新观有亲缘关系的人试图辩称,加尔文并不关心归算,而是认为与基督联合更为重要,以此证明他们的立场,但他们的论证失败了。如果说加尔文的称义教义只通过与基督的联合来实现,而忽略祂所归算的义,这就好比说一个人只要有心脏就可以活着而不需要肺一样——至少按照加尔文的理解是如此。同样,有人敢把当代关于称义新观点的术语归到加尔文身上,这便像是捏橡皮泥一样在利用这位改教家的思想。

阅读更多 »伯利恒之声

[文/休·马丁(Hugh Martin)] 在伯利恒的马槽里,还回荡着比这些更悠远深长的声音,不仅当时在场的人能够听见,直至今日,尽管时空远隔,我们依旧能够听见,甚至比当时的人听得更真切。是的,在那里有声音响起,自那以后从未沉寂;“凡有耳可听的,就应当听。”(太11:15)

阅读更多 »平衡的讲道

[文/周毕克 (Joel R. Beeke)] 在许多方面,改革宗体验式讲道的讲道者,仿佛是在一条涂满油的钢丝绳上行走。他们可能会常常感到这样一种拉扯:为了要牢牢抓住基督教的某一重要方面,似乎就不得不放松对另一方面的持守……然而,讲道者必须坚定地持守神的全备真理,这样才会真正地使听道者全人得到更新。

阅读更多 »附录一:讲道学指导大纲

[文/清教徒改革宗神学院] 清教徒改革宗神学院致力于在共同体中有意识地培养和培育符合圣经的、归正的、具有体验性和实践性的讲道。传道人的任务是从圣经中传递神圣的信息,这信息充满基督,使之进入会众的内心。这需要传道人在圣灵的引导下,通过祷告精心预备讲章,从圣经的解释走向应用,并具有体验性的特质。

阅读更多 »附录二:讲道评估表

[文/清教徒改革宗神学院] 这份清教徒改革宗神学院的讲道评估表由三部分组成,旨在全面评估讲道的质量与效果。“释经评估表”关注讲道者对经文的解释是否准确、深入,是否符合圣经原意和改革宗神学;“结构评估表”检查讲道的逻辑性、连贯性,包括引言、主体和结论是否清晰合理;“互动与传递评估表”则评估讲道者的表达方式、语言感染力,以及与听众的互动效果,确保信息能有效传递并触动人心。通过这三方面的系统评估,讲道者可以不断提升讲道的释经深度、结构严谨性和传递效果。

阅读更多 »为什么强尼不会讲道?

[文/大卫·戈登(T. David Gordon)] 自20世纪中叶以来,阅读和写作这两项重要文化实践发生了严重的衰退,原因主要是:一个曾经以书籍为主要媒介的印刷文化,转变为了一个以影像和电子媒介为主的后印刷文化。如果我们的文化整体上无法或不再像以前那样进行阅读或写作,这将如何影响以仔细阅读古代文本和创作性地构思讲章为要求的讲道呢?我的新书《为什么强尼不会讲道》更深入地探讨了这些问题。

阅读更多 »徐光启的“天学”何以“补儒”? ——试分析徐光启是否在推动“天学”中牺牲了福音核心教义

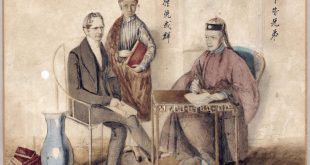

[文/始明] 徐光启被称为天主教在晚明中国的“圣教三柱石”之一,为明末清初天主教在中国的传播与发展发挥了不可磨灭的作用。其中最具有影响力的,是他作为朝廷官员所主张的“补儒易佛”,即“天学”(即天主教)可以替代佛教成为儒家的有益补充。本文透过对徐光启两篇护教文献的分析和探讨,尝试辨析徐光启的信仰与新教福音派对福音核心教义的认识是否一致,以及他在“补儒”的主张中究竟做出了怎样的妥协或弱化以期达成“补儒”的目的。

阅读更多 »麦都思与《委办本》圣经

[文/乔天] 麦都思直言不讳,不惜自己被误解,多次上书伦敦会和大英圣经公会,解释阐明翻译一部以本土文化为主、符合译入语的中文圣经的必要性及其对推动宣教事业的重要性。1854年,委办本圣经印刷发行,很快就成为当时流行最广、最受欢迎的版本,到1859年,已经重印11次,直到20世纪20年代还广为使用。作为朝中文圣经本土化迈向的第一步,它的得与失为后来的和合本圣经提供了宝贵的经验和借鉴。

阅读更多 »从历史神学角度看教父们的思想贡献 ——《什么是历史神学:从历史视角理解早期基督教思想的塑造》书评

[文/孙毅] 作者希望通过本书探讨一个核心问题:基督教的历史神学是什么?它有什么功能?正如书中所言:“历史神学较诸单纯的神学史更深入到历史现象背后的条件和脉络,由此更好地展现历史变化的前因后果。”与系统神学的路径——直接进入一个神学理论的体系中,透过其相互关系来理解每个部分的含义——相比,历史神学的路径其实是不可替代的,它可以帮助我们更好地在自己所处的历史处境中来思考神学问题。

阅读更多 »称义在乎在基督里

[文/加尔文] 安波罗修精妙地用雅各的祝福来比喻这义。他说:“雅各虽然不应得长子的名分,但在他哥哥衣服的掩护下,因这衣服所散发的香味(参创27:27),讨他父亲的喜欢,以至在伪装成他哥哥时得了长子的名分。”同样地,我们也在我们的哥哥——那长子基督——纯洁的掩护下,使自己能在神面前被称为义。

阅读更多 »压力与苦难中的司布真教牧神学

压力与苦难中的司布真教牧神学

阅读更多 »以文事主 ——《教会》杂志100期纪念专文(一)

[摘编/本刊编辑部] 作为媒介,文字的重要特征是安静。而神的百姓需要安静在神的话语面前。如今,读文字的人越来越少,但依旧重要。文字事工也依旧重要。期待有更多的文字事工者兴起,以带领更多的神的儿女在神面前安静读字,由此共同经历在神里面的平安与宁静、成长与复兴!

阅读更多 »“我羡慕活在主面前” ——记念越寒老弟兄

[文/易君] 我从王叔那里学会了也喜欢上了《主耶稣,我羡慕活在你面前》这首诗歌。每当我因看重自己的感觉,软弱不能自拔的时候,我就唱这首诗歌。王叔与主同行的体会,让我的服事不要以事工为导向,而是更关注自己和牧养对象的属灵生命,以及与主的关系。

阅读更多 »从未偏离基督[1] ——希伯来书13:20-25释经讲道

[文/谢恩] 当希伯来书的初期读者完全领会到神在基督里所赐的无与伦比的恩惠时,作者的写作目的便实现了。盼望它能够同样在我们身上实现。期盼我们每一个弟兄姐妹,在学习完这卷书之后,一生跟随基督,绝不偏离基督。

阅读更多 »神的话语应当被解释[1]

[文/布林格(Henry Bullinger)] 既然神将祂的话语启示给了人类,那么祂也会让人无论如何都能明白祂的话语。因此,任何人都没有理由因为一些难解的地方,而认为不可能对圣经有正确的理解。圣经允许人对它作出敬虔并合乎信仰的解释。然而,敬虔地解释神的话语要遵循一些特定的规则,这些规则是由神的话语本身所决定的。

阅读更多 » 《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会