文/亦文

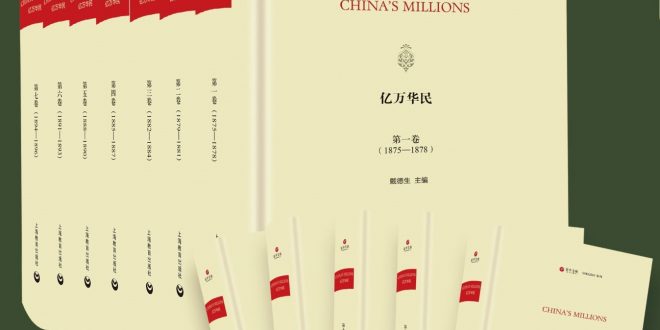

编者按:《亿万华民》(China’s Millions)是中国内地会的会刊,按月发行,从1875年出版至1952年内地会离开中国。这77载的《亿万华民》不仅记录了一个宣教机构的成长历程,也为研究当年的中国教会历史、中国社会生态,提供了宝贵的第一手资料。本刊2012年开始连载亦文姐妹编译的《亿万华民》,不少读者反馈从其中得着帮助,不仅感动于那些浸润着对神、对教会深切之爱的文字,也能在教会牧养、治理、传福音和宣教等方面“借古知今”、“以史为鉴”。这些百年前的宣教士们,对于今日中国教会的工人,不仅是前辈圣徒,也是为同一片土地上的灵魂流汗流泪甚至流血的同路人。因此,我们期待能有更多的弟兄姐妹,打开这套尘封已久的文献。网上能搜索到欧美图书馆所藏《亿万华民》的电子版,但比较零散。感恩的是,今年上海教育出版社推出了1875–1912年间《亿万华民》的影印本,在出版说明中称是“遍寻海外图书馆、传教机构及私人藏家,终于汇编而成”,殊为难得。所以我们邀请了一直在做《亿万华民》编译工作的亦文姐妹,简要介绍《亿万华民》的历史与内容,以及如何阅读查考这套英文文献。

一、了解《亿万华民》

1、《亿万华民》的办刊宗旨

绝大部分宣教机构都有自己所属的期刊,可以理解为“会刊”,按国内的说法就是“机关报”。戴德生本人就是中国传道会(China Evangelisation Society)的期刊《拾穗者》(Gleaner)的忠实读者。内地会成立后不久,他就意识到文字事工的重要性,所以推出了《不定期报》(Occasional Paper)(1866年3月–1875年3月),近十年后改为定期的月刊《亿万华民》(1875年7月创刊),取义“中国每月有一百万不认识神的人在死去”(A million a month in China are dying without God)。换言之,每一期新月刊出版之际,就有一百万中国人在没有永生盼望中死去,而编辑这份月刊,正可以将“亿万华民和我们在他们中间的事工”(China’s Millions and our work among them)生动地展现在西方读者面前。这句话,便成了这一月刊的刊名和副标题。二十世纪五十年代初,因内地会撤出中国,《亿万华民》一度改名为《东亚亿万》(East Asia Millions)。以《亿万华民》的刊名发行的年份,超过四分之三个世纪。

这份期刊的宗旨主要是向内地会的支持者汇报在华事工,同时在更大范围内推广对华宣教的异象。戴德生呼吁现有读者们协助推广这一新期刊,尤其希望能够引介到基督教青年会(YMCA)与主日学老师中间。当时,《亿万华民》(以下简称《亿》刊)一年的订费含邮费为1先令6便士。曾有不少家庭因着订阅《亿》刊而奉献自己的子女;也有不少读者,因着订阅《亿》刊而将自己的一生献给了中国的福音工作。

2、《亿万华民》的发展历程

《不定期报》时期的(1866年3月–1875年3月)主编,先后为柏迦先生(William Berger)和一位女宣教士白爱妹(Emily Blatchley)。《亿》刊早期的主编是戴德生,1878–1895年之间是他的妹夫海班明(Benjamin Broomhall),到了庚子教难前后成了他的内侄海恩波(Marshall Broomhall)。[1]

可以说,这份刊物77年的发展过程,体现了科技的演变,也从侧面得窥中国近代史的起伏。譬如:1875年创刊时,戴德生采用了当时比较精美的印刷技术,后来慢慢引进摄影技术。到了二战期间,各类物资匮乏,部分宣教同工和子弟成为战俘,禾场退缩到“大后方”,《亿》刊也一度相应减缩为双月刊,纸张油墨的质与量也因陋就简,战争结束后才慢慢恢复。

由于大部分差会同时开拓不同的禾场,所以一份机关报里,会兼顾亚非拉各地的禾场。但内地会只专注中国内地的禾场,所以在十九世纪后期,《亿》刊是唯一一份从头到尾报道中国事工的宣教期刊。[2]到了二十世纪五十年代初,内地会撤离中国大陆,转往东南亚,期刊也相应改名,并开始报道不同新禾场的动态,中国禾场基本淡出。

3、《亿万华民》的版本与常设栏目

《亿》刊先后出现过英伦版、北美版、澳纽版和少量的德语版,内地会的伙伴差会(Associate Mission)可能还发行过其他北欧小语种的期刊或通讯。不同版本(Edition)的区别,主要在于侧重报道本国所差派同工的背景介绍和事工跟进,以及本国举行的不同聚会的预告和报道。但不同版本之间也经常转载其他版本的文章,互通有无。

《亿》刊几乎每一期都有:1)一篇教牧性的文章或讲章;2)各省各地的事工汇报;3)宣教同工的生老病卒、婚丧嫁娶、启航返程、述职休假等消息;4)差遣礼、纪念大会、宣教特会的时间地点;5)内地会本身的宣教策略和动向;6)中国传道人和宣教新人的背景;7)中国的风土人情和个别省份的简介。每期扉页都公布上个月所收到奉献的明细,封底则推介新书。此外,《亿》刊不时跟进整个中国禾场的动态,刊登宣教联会的声明(如1877年的在华宣教大会),报道其他在华差会的重大事件(如1895年英行教会的“古田教案”),其他宣教领袖的重要发言(如公理会富善牧师1901年对庚子教难的反思)。十九世纪七十年代后期,内地会伦敦办事处在纪念兰茂密尔号(Lammermuir)赴华的日子举行年会,每年年会的讲章和事工报告都会全文刊印发行。

值得一提的是《亿》刊中为下一代所设的宣教教育专栏。我们都说,百年大计要“从娃娃抓起”,内地会的文字同工切实地做到了这一点。在华的同工会为母国的小朋友撰写适合他们年龄段的文字,而订阅《亿》刊的父母或儿主老师也会诵读给孩子们听,犹如当年戴德生的父母讲述宣教士们的故事给戴德生兄妹们听一样。有些内地会同工在英国就是儿主老师,他们写信把中国的事告诉自己的学生,也是顺理成章的事。我们也确实在历史上看到师生传承、前仆后继的果效:在英国,花国香(George Clarke)就是路惠理(William Rudland)班上的学生,后来师生两人都到了中国服事;在新西兰,王廉(Francis Worley)教书育人期间就常常提到中国的属灵需要,他的学生赵宽爱(Ella Salisbury)后来也跟随老师夫妇来到了温州。

二、《亿万华民》与今日读者

1、《亿万华民》的价值

首先是史料价值。对一些已知的历史(如剑桥七杰赴华宣教、庚子教难这样的大事),白纸黑字的报道让我们可以确信,这些事在历史上发生过。对一些已湮没的事件(如清末宁波传道人的退修会,庚子前后晋南的联合聚会),甚至可以反过来说,如果没有《亿》刊上的记载,我们都不知道历史上发生过这些事。

我也发现,发表在《教会》杂志历史专栏中的系列《亿》刊编译文章会被一些非教会背景的学术平台所转载,进入主流社会的视野,恐怕也正因为其“学术价值”和“史料价值”。偶尔,会有个别非信徒学者通过不同渠道和我联系。譬如,有一位研究浙江台州方言的语言学学者,想更多地了解台州语圣经的译者路惠理的背景,网上搜寻的结果,似乎只有《教会》杂志历史专栏中有相关资料。

其次是内参作用。中国教会史,是华人传道人神学培训中比较被轻视的一门课,很少被列为必修课。过去学习中国教会史,只是了解一些通史性的知识。中国教会史很大程度上,尤其在最早那一百年,基本上是赴华宣教史,我们都会为宣教士的献身精神而感动,知道中国教会是建立在西方宣教士的血、汗、泪之上,来之不易,但往往仅此而已。而《亿》刊中的史料会为中国教会史的研究提供许多能“丰富血肉”的细节和故事。并且,当今天中国教会思考、探索、参与、投身跨文化宣教的使命时,这些史料又起到了另一种“教学作用”,成为一份“案例教材”。西方宣教士在中国禾场,有哪些成功的经验可以参考,哪些失败的教训需要吸取,我们都可以以史为鉴。

第三是护教性的价值。后殖民主义学者往往对西方宣教团体有很多批评,认为宣教运动是殖民运动和种族主义的一部分,宣教士不尊重东道国民众的风俗习惯。但是我对《亿》刊的精读恰好反驳了这种观点。与同时代的西方读物相比,宣教士的事工报告洋溢着对中国人的关爱和尊重,对中国人灵魂的负担。从福音真理的角度,西方信徒当然会把祭祖、扫墓、烧香、拜佛、算命归入“偶像崇拜”,从全人关怀的角度,也会抨击鸦片贸易(包括英国鸦片贩子)[3]、刑求逼供、溺婴缠足等陋习。宣教士不仅常常为中国信徒辩护,还不时挑战批评母国信徒的冷漠和伪善。毋庸否认,宣教士的行文中会使用带有时代烙印的语词,如“异教主义”(heathenism/paganism)、“本土助手”(native helper),这只能证明他们是那个时代的人,并非有意冒犯中国人。宣教士的报告不仅是理性的,也是感性的,每次读到中西信徒彼此相爱,甚至生死与共的段落,都让我深深感动。十九世纪的外语文献中,恐怕很难找到其他情文并茂的类似记载。

2、《亿万华民》的局限性

《亿》刊的对象是十九世纪的西方读者,当时的编辑同工恐怕没有想到一个半世纪之后,会有一些中国信徒来研读编译他们当年的文字。《亿》刊虽然不是为我而写,但作为一个中国人、一个华人信徒,读来却倍感亲切,内心常觉温暖。我读《亿》刊中记载的英美本部发生的事情(譬如年度大会、差遣礼、纪念特会等),都会觉得进入了西方差会的“幕后”,因此能够更好地理解“台前”(中国禾场)发生的事。但阅读《亿》刊时,需要记得:

第一,《亿》刊只是诸多史料中的一部分。仅就中国内地会而言,除会刊外,还保留着很多传记、单行本的出版物,如:《年度故事》(Story of the Year),《禾场通讯》(Field Bulletin)及领袖通函等内参型资料,准宣教士申请资料,还有家族影集、私人通信、幻灯片等原始资料。需要综合考虑,“长编考异”。

第二,《亿》刊的内容虽然丰富宝贵,但作为机关报,它倾向于“报喜不报忧”,对“成功的故事”(success story)的报道比较详尽,负面消息相对比较简略。当然,也看当时的人和现在的人对“负面消息”的定义。譬如,同样是负面事件,在“庚子教难”期间,对众宣教士逃难殉道过程的报道仍十分详细;但是历届宣教士不适应跨文化生活的挑战,“被遣返”母国的个案,可能只是一笔带过。还有些缺席的细节,是出于时代局限性,譬如“庚子教难”之后的《亿》刊中,只看到新老宣教士请缨扬帆、重返禾场,没有提及受难家属和幸存者创后复原的心理路程。这一方面可能是考虑到这样的报道会打击士气,也出于对同工隐私的尊重,另一方面辅导学在那个时代尚未起步(连“创伤后应激障碍”[PTSD]也没有进入大众的认知)。

我非常欢迎读者带着问题来读《亿》刊,但同时也需要有心里准备:《亿》刊不是万宝全书,无法解答所有的历史问题。这里可能牵涉到一个方法论的问题:史学不仅是历史、文献,也是一种方法论,和其他学科相比,有其独特性和局限性。譬如经济学,我们需要什么数据,可以从现在开始收集,以前没有的,以后可以开始积累。但是历史文献,只能是“前人留下什么我们读什么”,不可能穿越时空回去收集采访,有些问题只能将来在宝座前问神,在天国里问当事人。

三、如何阅读《亿万华民》

《亿》刊中的英文表述风格非常多元,有难有易。大部分内地会的同工是平信徒,受教育程度也未必高,所以他们的平安家信和事工报告,文字很平实,按部就班地翻译出来并不难,但讲章则另当别论。理论上作为讲台信息,讲章应该是非常口语化的,但实际上有些英文原句非常冗长复杂,双重否定再加复合句型,脑筋要转很多弯才能明白作者的意思。我翻译富善牧师(Chauncey Goodrich)反思庚子教难那篇讲章[4],就充满这样的挑战。

还有一个需要特别留心的现象,就是十九世纪的西方信徒,会在行文中不加引号地引用圣经。当时的读者对圣经都很熟悉,而且读的都是同一个英文版本,即英皇钦定版(King James Version),所以都能领会;但对一百年多后的华人读者而言,则是不寻常的挑战。为此,需要准备一本英皇钦定版与和合本对照的双语圣经。

对于这么一份浩大的英文文献,很难说怎么读是最好的入手方法。对我而言,亲自看到、摸到、嗅到《亿》刊的原始合订本,一页一页地手工复印浏览,就是这套文献最好的启蒙。虽然有些刊号已扫描成电子版,读者可以用关键词搜索某个主题,但按传统方法渐进阅读可以复原一副更立体、更丰富的图画。譬如某一期中浙江事工汇报的旁边可能是一篇湖南探险的游记,前者展现出非常成熟的沿海地区本色化教会的样态,而后者则记述了华中腹地的拓荒之旅。二十世纪四十年代的期刊,报道都市学生事工的下一页,很有可能是关于山区少数民族的报道,由此也体现出内地会事工的广度和深度。

以下是我对《亿》刊初读者的一些建议:

1)从头到尾读完一期。

2)英伦版的年度合订本都有索引,读一遍索引,挑出几篇感兴趣的文章细读。

3)在电子版搜索关键词(如义和团/Boxer)、地名(如Wun-Chau)、人名(如Broomhall),浏览相关段落,整理成文。

4)找出一年之内的所有讣闻,锁定其中一位,按年份找出他或她生前写的事工报道。

5)读某一年内地会的年会报道及讲章。

史学的长处在于,允许我们等尘埃落定之后,再探视图文。[5]所以,我也建议大家先多读、多想,不要过早下定论。了解一段教会史,也需要了解当时的大环境,除了看教会和差会的文献,也可以横向涉猎一些同时代人写的文字,这样才能形成立体有机的理解。譬如,看某一年的《亿》刊同时,不妨参照一下《基督教传行中国纪年(1807–1949)》[6]中所列,同一年整个中国禾场各宣教机构的动态,这样才能形成比较宏观的视野。

记得我参加2011年香港崇基学院暑期班的时候,梁元生教授提到他当年研究《万国公报》的时期,差不多“天天抱着文献睡觉”,一抱就是几年。他也温和地批评了一些后进的学者,在文本上没有下够基本功,就天马行空地做出不成熟的结论。林美玫老师在《信心行传》的自序里提到,本性严谨爱整洁的母亲,对她“初次处理教会历史资料的茫然与失措”,如何尊重容忍了两年半之久,允许饭厅的长形大餐桌变成研究书桌,文献和资料散放在家中每一个角落。[7]做学问没有捷径,教会需要“忠心和良善的仆人”,也需要愿意守拙、甘做愚公的工人。

[1] 早期《亿》刊很少列出编辑同工的姓名,但是其他文献显示,戴德生在1875年邀请妹婿海班明加入内地会团队时,其中一个任务便是让他帮助编排、校对、监督酝酿中的新月刊。1878年之后,海班明以伦敦总干事的身份成为《亿》刊的主编,这段时间反对鸦片贸易的文章比重增加。1900年,从中国返回述职的海恩波出任内地会的编辑干事,而他父亲卸任已有五年。由这些零星的史料可以推算出部分年份的主编人选。参:柯喜乐(Norman Cliff)著,韦华林译,《圣爱的火焰:中国宣教史上的海家班》(台北:宇宙光,2006),68–69,114–15,150–51。

[2] 戴德生早年加入的中国传道会的会刊《拾穗者》,虽然也专门报道中国时事和事工,但该刊随着传道会的解散而停刊,所以发行期很短,影响也不大。

[3] 海班明担任《亿》刊主编期间,也是“英东遏制鸦片贸易协会”(Anglo-Oriental Society for the Suppression of the Opium Trade)的执行委员会成员。

[4] <“痛定思痛”——1900年在华宣教团体对庚子教难的声明与反思>,《教会》84,2020年12月,86–94。)

[5] 这个想法,来自于一本英文史书的书名:Nancy Bernkopf Tucker, Patterns in the Dust: Chinese-American Relations and the Recognition Controversy, 1949–1950。

[6] 黄光域编,《基督教传行中国纪年(1807–1949)》(桂林:广西师范大学出版社,2017年)。

[7] 林老师硕论口试之后,母亲才告诉她,她的外婆如何冒死救护瑞典行道会的宣教士,背着幼弟逃出拳民的包围幸免于难。由此可见林母支持与忍耐的深层原因,乃是纪念亲恩以及宣教先驱们的献身。详参:林美枚,《信心行传:中国内地会在华差传探析(1865–1926)》(台北:花木兰文化出版,2009年),5。

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会