编译/亦文

引言

庚子事变不仅对近代中国造成了重创,也震惊了全世界。这样大的国际纠纷对外交和商贸都有不同程度的影响,但受创最深的还是宣教团体。然而,成为公众焦点的宣教士,很快成了世俗社会的替罪羊。惊魂未定的宣教士们发现自己陷入一个腹背受敌的困境:一方面在中国官民手中损失惨重,另一方面在母国同胞面前备受诟病。身心耗尽的幸存者们,在驻华外侨圈子和英国的公共空间中,不仅得不到安慰和谅解,反而要面对很多责难和质疑。从外交部和对华商人传来的谴责之声,也影响了很多不明真相的教会人士对赴华宣教团队的认知,以及在道义和财力上对他们的支持。因此,众赴华差会英国本部的领袖们深感有必要发表一篇联合声明,向公众阐明真相,表达立场。于是,便有了正文中所译出的这篇“基督教新教宣教差会联合声明”。该文于1900年8月24日首发在《泰晤士报》(Times)上,同年11月《亿万华民》转载。该文从法理角度客观地解释分析宣教士在华的工作处境,宣教士对中国司法体系难以完全置身事外的无奈,民教关系之和睦的常态与周期性的张力,天主教与基督教新教两大团体的不同,中国禾场和印度禾场的区别。通篇没有引用圣经经文,也没有强调基督教信仰的绝对性,而是通过“摆事实、讲道理”的方式,以“温柔敬畏的心”[1]、敦厚儒雅的行文,反驳了坊间流行的观点,也提醒西方民众正视宣教士作为海外侨民的正当权益。

如果说这一篇“护教性的声明”,让我们看到了以差传动员为要务的“前台”;正文中第二篇译稿则是“教牧性的反思”,向我们展示了以宣教士牧养为基础的“后台”。当英美的教牧领袖对外派同工竭力辩护之际,滞留在中国的“庚子幸存者”们也在不断思考和省察这次教难带来哪些属灵功课。于是,便有了富善牧师(Rev. Chauncey Goodrich)于庚子年末在上海对众宣教团体的这篇致辞:“近来在华诸难中宣教士可学的功课”。该文刊登于1901年新年刊的《教务杂志》(The Chinese Recorder),同年《亿万华民》在5月号和6月号分两次转载。

富善牧师于1865年初由美国公理会(American Board of Commissioners for Foreign Missions,通常译“美部会”)差派到中国宣教,数年后转往华北大学(North China College)和通州神学院(Gorden Memorial Theological Seminary)担任教授,编辑过英汉字典和中文教材。在1890年上海举行的宣教士大会后,因为学识渊博、中文造诣深厚,富善被分別推选为《深文理和合本》和《官话和合本》两个执行委员会的成员。1900年,译经修订刚进行到第三轮,原定秋天举行会议,但因庚子教难而拖延到年底,出席者只有富善、狄考文(Calvin Wilson Mateer)和鲍康宁(Frederick William Baller),这三人即成为和合本新约圣经翻译校订事工的核心骨干。1919年,《官话和合本新旧约全书》正式面世,历经近三十年,先后十六位西方宣教士参加,狄考文早逝、鲍康宁晚加入,只有富善是唯一一位全程参与并看到完整译本出版的同工。

富善牧师的这篇致辞,不仅与众差会领袖对世俗世界的声明不同,与“晋南三贤”在内地会伦敦大会上向差会支持者群体的发言也不同[2],这是一篇幸存者对幸存者的肺腑之言,台上人与台下人,都是需要“创后重建”的人。在这里,没有“公关”的面纱,而是“自己人”关起门来相濡以沫,彼此疗伤。讲的人和听的人都是在华宣教士,都在不同地点、不同程度上受到了教难的冲击,暂憩上海租界休养生息。这群人虽然来自不同的国家、宗派和差会,他们共同的“中国经历”却成为新的集体记忆,产生了一定的共识和共鸣。因此在“公开声明”和“宣教分享”中需要详细解释的问题,在富善的讲章中只须点到为止。在一群宣教同工面前,富善牧师自然而然地引用经文和属灵典故,且以属灵原则为法理根据。其行文用词华丽优雅,对现代读者而言,甚至有点晦涩古奥。

两篇文章的作者、受众和风格虽然完全不同,但从不同的侧面还原了“庚子教难”的立体性。第一篇努力澄清,宣教士并非引发暴力排外的肇事者;第二篇侃侃道来,虽非肇因,宣教士仍可从中学到功课。一方面是差会领袖在后方掩护一线同工,另一方面是宣教老兵在前线重振士气。作为二十一世纪的华人信徒,重读这两篇120年前的旧文,既有共鸣,也有反思。

基督教新教宣教差会联合声明[3]

原引:以下声明,乃是由部分在华基督教新教差会提出,发表于8月24日的《泰晤士报》和同期其他报刊。伦敦会(L.M.S.)的汤普森牧师(Rev. R. Wardlaw Thompson),英行教会(C.M.S.)的福克斯牧师(Rev. H. E. Fox)[4],和英国长老会差会(English Presbyterian Mission)的康奈尔牧师(Rev. Alexander Connell)皆为此声明签署者。此声明也代表了以下各差会的立场:英国圣公会女部(C.E.Z.M.S.),中国内地会(C.I.M.),浸信会,卫理公会(Wesleyan),联合循道会(United Methodist),英国美以美会(Methodist New Connexion)[5],公谊会(Friends’ Mission)和圣教书会(Religious Tract Society)。

此次发生在华北的、针对基督教和外国人的极其严重激烈的暴乱,引发了欧洲、美国、日本等列强如此惊人的武力联合。这样的事绝非1842年通商口岸开放以来的首例,但此次事件因其严重程度、列强诸位大使和众多欧洲人士面对的种种险恶,以及该运动可能在中华帝国通国传播的显见危局,而吸引了特别的关注。

对产生此种感受的肇因作审慎考量至关重要,不如此便不能在可行的范围内将其挪除,并且也使得对残害千万当地归信者和谋杀众多宣教士及外侨的行凶者的愤慨,不至于蜕化成不合基督教精神的复仇的呼吁。

人们似乎趋向于认为是基督教宣教士的工作造成了中国人的暴力排外。英国外交大臣为此严肃地警告并奉劝宣教士们。报纸和期刊都以不同的语词指出,宣教士的胡闹和恶行带来的后果随时威胁到所有外侨。不负责任和匿名的官员,以及其他人所表达的观点乃是,宣教士是所有麻烦的肇因,有人甚至敦促说,将来应该禁止宣教士入境中国。这样的论述广泛传播后,势必会影响读者,误导他们产生偏见。这些论述有多少真实性呢?即便是真实的,宣教士在多大程度上是当受责备的呢?

宣教士们因事工的缘故,或因不够明慎,而陷入困境,故而向本国政府请求保护和辩白,就事实而言,这样的案例即便发生,至少在基督教新教的差会中,是极其罕见、堪属例外的,因此,在特例的基础上普遍性地归咎于宣教差会是不公平的。宣教差会从未要求通过炮舰的介入,保护其属下众宣教士的安全,或者在乱民施暴时反击报复。但是必须记住,当宣教士们在法律许可的范畴下追寻他们的呼召时,他们和所有其他人有平等的权力来要求本国政府的保护。而且,在很多情况下,不能保护宣教士也意味着有损害该国其他子民的严重危险,使国家名誉受损,人民安危被忽视。

也有人指控宣教士因为惯常为自己的信徒出面打官司,以至于(中国)法律因外人的强力施压而始终难以正当施行,而引发了中国士绅阶层的敌意。就这一指控而言,必须在罗马天主教修会和基督教新教差会之间做出区分。前者的行事准则似是如此:教会有义务成为会友的保护者,神父们以包揽词讼著称,惯常积极地为他们信徒的缘故出头申辩。与之相反,基督教新教的宣教士们则考虑到,采取这样的做法,不仅会引发地方长官的敌意,也会成为宵小之辈强大的诱惑,使他们为了赢得宣教士在诉讼时的援手而自称改信基督教。因此,作为一项行事准则,他们始终坚持拒绝干涉司法程序,而且常常是在对自己不利的情况之下。但是中国司法管理之贪婪和腐败,路人皆知,让宣教士们在所属信徒因极度的不公义而受苦时袖手旁观、毫无作为,也往往是极其困难的。我们相信,公正的审查得出的结论将是,针对基督教新教宣教士们这些常见的怨言,是毫无事实依据的。

但是宣教士们不可避免地以两种形式与这些麻烦相关联。他们遍布中国各地的身影,乃是随时的见证,表明外国人已经侵入到“中土之国”(the Middle Kingdom)的神圣土壤,对中国排外和保守的精神而言,这是极其令人憎恶的。其次,宣教士们的劳苦已被证明为极其成功,基督教教导和基督教文宣已经传遍中华帝国最偏远的角落,对亿万之众产生了深远的影响。

中国当下和过往诸多狂热的暴动,其对宣教士的攻击实在苦重仇深,但没有任何证据可以显明,这些攻击像印度暴动的情况那样,具备显著的宗教性基础。

中国人对自己的宗教特性(religiousness)并没有在意,他们非常习惯不同宗教观念的并存,举国上下都充满了各种教派。表明民众敌意所针对的不是基督教本身,有个触目的证据,便是所有差会最成功的事工,都在乡村地带,在通常被视作最保守、对攻击自己笃信之物最易敏感的农夫农妇之中。乡间的基督徒们,通常而言,都能提供本教会的崇拜场所,支持自己的传道人;在没有官吏或士绅唆使闹事的情况下,通常也得以和乡亲们和睦相处。反对基督教的指控,主要因为这是一种“外国”迷信,基督徒受迫害是因为他们选择了洋人带来的一种信仰,宣教士成为攻击的对象是因为他们是外国人。

中国是一个老旧滞后的巨国(huge anachronism)。几个世纪以来,全世界四分之一的人口严格地断绝与其他人类的关联,在他们的孤立状态中,他们变得越来越强劲和倨傲,且以肤浅骄矜的态度藐视外国的蛮夷。他们的排外的门阀被火炮击碎之后,被迫开放门户,在催逼下接受一种他们不想要的商贸体系,跻身于一种他们所蔑视的国际交往。一点点地,西方商贸的跋扈精神推动了新的利益。在中国没有什么闹市不在“专治洋毒”的招牌下贩卖着戒烟药丸。近年来,中国成千上万亩最肥沃的土地都被用来种植罂粟,炮制土烟,成功地与洋烟形成竞争,成千上万名中国人成为“洋毒(foreign poison)”之奴。所有真正的中国爱国人士都视之为国家最大的诅咒。近来,那些不请自来、强买强卖的国家在他们的报纸上公开表达瓜分中国的主意。在这样的情形下,似乎根本没有必要让基督教宣教士来承担中国人排外情绪的责任。中国人始终对外国人心存厌恶,他们也确实有保持这种厌恶感的好理由。中国无法把世界生活的大潮关在门外,无论她自身有多少意愿参与其中。这个伟大的古国在现代生活中保持其地位的唯一希望,乃是通过一种改良和重整的过程,使其得以自由地适应新的环境。尽管当前针对局势的狂野叛乱有多么愚昧和残忍,中华帝国仍然向基督教背景的诸强国诉求同情之心和耐心的帮助。在当前的危机中,欧洲和美国能为中国做的最好的事,乃是更加自由地奉上耶稣基督的福音。

富善:近来在华诸难中宣教士可学的功课[6]

对我们这些为中国的重生(regeneration)而献身的人而言,有没有特别的功课要学呢?我们是不是这一大灾祸降临的原因之一呢?神这位艺术家是不是看到有必要用榔头、凿子和火来锻造祂的工人,方能合用,以投入古往今来最高难度的功课——为主赢得中国?

或许,我们这一队宣教士从所爱的事工和百姓中被撕扯出来,聚集在这个大都市静坐等候,渴望回到所离开的那些小小羊群中时,花上一个小时一起探讨这场浩劫带给我们的功课,是合宜的。

首先,“对所投入的事工而言,我们感到一种新的困难度——我们是否可以说我们所作的几乎是不可能达成之事?”你们中间的一些人已经在四分之一世纪的岁月把最好的心血(life-blood)献给了中国。一天之内,事工便被抹除,原先一小群信徒的地方,变成一群疯狂的暴徒,咆哮着索取你们的性命。那么我们是否在投身一项不可能的任务呢?是的。几乎可以说,在撒但的掌控下与世界角力,甚或与中国角力,在其间建立一个公义的国度,乃是这个世界唯一不可能的成就。我们可以在群山脚下奔跑,跨越诸大洲;我们可以在海底排电缆;我们可以探究星辰的实质,其星光用上一千年才能照射到我们眼前;但我们站在一个不愿接受神的人或者国家面前却是无比无助。中国人最喜欢说“以真胜恶”(truth can overcome evil)。但事实如何呢?中国最伟大的圣人[7]出现之后,已有两千年的历史。他的教训每日由一百万名先生讲授,千万名学童研习。真理是否得胜了呢?在一个被恶辖制的世界里,单枪匹马的真理从未能得胜,也不可能得胜。真理这位女皇雍容的仪容和天使般的脸庞能赢得人的赞赏吗?她对真理、公义和纯净的严苛要求也只会迎来十字架。撒但没有改变它的前阵,罪的毒汁也未从这个世纪抽离。我们站在这场巨灾浩劫面前,让这个功课烙刻在我们身上——黑暗仍以坚强的前阵全力以赴地抵抗光明的国度。如今在福音使者的脸上,除了忧沉和绝望,我们还能看到铭写着什么?正如耶稣在十字架上断气、被埋进坟墓中时,门徒们也是如此呻吟和哀嚎的:“我们素来所盼望、要赎以色列民的就是祂。”[8]

然而,我认为我们已经在心上铭刻(imprint)了前所未有的大能。

第二个功课:“神的国度必会得胜”——这是一个不可动摇的国度。其他的国度有其祚数(aeons)——兴起,兴盛,衰微,衰亡——但是这个国度将永远长存。除了圣约翰被囚禁的荒凉磐石,还有哪里能打开天堂的异象呢?还有何处何地,他能听到这样的歌声:“世上的国成了我主和主基督的国;祂要作王,直到永永远远。”[9]看到保罗在他困顿的牢房,听到他庄严崇高、充满希望和喜乐地为教会歌唱时,你会说,这就是诞生以弗所书和腓立比书的地方吗?我以为,这位使徒若没有他生命中的压力和风暴,可能永远写不出这样的书信。若不是在因信仰丧生和因信仰受迫害的时代,以赛亚何能写出那有关荣耀之日的预言?殉道者戴冠冕的日子也是先知诞生的日子。

三十多年前,我走在那时尚未有人涉足的宣教之旅的路上。[10]我上路之时,日头尚在梦中向往未来的一日。那是冬天,乌云如墨,密布天空。因为全身冻僵了,我从牛车上掉下来,为了坚持赶路,我努力跌跌撞撞地在中国的某一条千年古辙上跟着。那简直像是在海底跋涉一样。天会破晓吗?我知道天会破晓的,然而黑暗和无望似是中国的前景。我是否会在神州大地东方天际看到玫瑰色的曙光?我从未像那时那么确信金色的时日会到来,就在那里,当晚挣扎前行时,我领受了未来中国的异象。

北京(使馆区)开始被围攻的那天,也是军炮最初轰然开火的那天,[11]我遇到了丁博士(Dr. Martin)[12],他看上去又憔悴又疲惫。在将五十年的人生忠心献给中国之后,再来面对数千支毛瑟枪和曼利夏来复枪[13],实乃一种非常奇特的体验。当我向他打招呼时,这位博士先生挺身而立,以仿佛是老先知的口吻对我说:“这是对异教的致命一击(This is the crack-of-doom for Paganism)。”这是被困在使馆区高墙之内的团队所持的精神。早起祷告时我们读到这一段:“那坐在天上的必发笑,主必嗤笑他们,说:‘我已经立我的君在锡安我的圣山上了。’”[14]难道我能忘记6月14日那天,通宵听到十万匪类的喉咙里爆发出愤怒的咆哮:“杀,杀,杀,杀”?六天后我们退守在五六亩地的空间里。那时,义和拳民觉得我们已是囊中之物。宫里满头珠翠的皇太后心怀恶意、目露凶光,叫嚣道:“如今我们逮到他们了。”领兵的王爷们以为他们逮到我们了。

就如当耶稣被钉十字架时,他们以为逮到了救主,恶人和撒但何等狂喜!“如今我们逮到他了!从十字架上下来呀!啊哈!”而我们呢?我们身上穿的不是破衣烂衫,没有大声哭喊,这又如何呢?我们唱着凯旋之歌,为中国将临的复活之日而喜悦——或会在我们的骨灰之上发生,这又如何呢?信心常在黑暗中得到她的异象。那时,所有应许之星才能明光照耀,应许的星群在我们的天空闪烁并照耀。哦,我们不再怀疑凯旋得胜的最终结局。

第三,在“付出何等代价,才能把一个伟大的国家从罪恶中拯救出来”一事上,我们学到了新的功课。我们以为在首次差派礼(consecration)时,我们已为中国献上一份昂贵的厚礼,难道我们不都是如此的吗?对父母而言,这意味着价更高的奉献,虽然我们未必知道(wot it not)。幸好我们没有先知或先见之眼,可以预见到未来年日,看到我们从未能猜测到的特殊试炼。为了给全群戴上冠冕,才有这次劫难的临到。在离开我们的羊群和事工时,我们的灵魂何等挣扎——只有神知道其代价。其后发生的事,没有一件可以与之相比。对我们在华北的人而言,意味着与世隔绝围困在北京近两个月。我是不是给某些人造成一种印象,之前一个多月身陷围城,算不得是什么苦难。让我速速地挪去这一印象。那是一种非常真实,有时非常巨大的苦难。我不需要进一步详细解释,对子弹的害怕并非是主导原因。我很少经历那样的惧怕。我或当承认,在自己家中,看到劫难迫近时,我有一种可怕但无法言说的恐惧——难道我不是清教徒的后裔吗?——怕自己落入拳民和官军之手。“让我不要落入人的手”是我当时的祷告。我知道他们不堪言说的暴虐,比死一百次还要可怕。然若我们只是被枪毙——那倒是我们可以面对的,我们也确实每日面对这一可能性。我们受了多样的苦难,尤其当我们所爱的,和对我们而言胜过生命的小孩子们,都和我们困在同样的如熔炉般酷热之处时。不过当消息先从保定府传来,再从山西省传来,有关那里发生的极恶事件,最后当那一小群人捎信过来,告知他们在穿越该省的旅程中经受了很多生不如死的苦难[15],哦!那时我意识到,我们这些被困在首都的人所受的算不得什么苦。

几周前,我看到亲爱的盖落漥先生(Mr. Glover),他历经苦难,最后看着自己所爱的人撒手尘寰,穿过珠门,进入永恒。若问他受了多少苦难,是何等无聊之举!但是站在他面前时,我几乎完全失声,陷入静默了。

何等长的一份名单,罗列着殉道者、宣教士和中国信徒的名字!谁将记述这个伟大世纪最后一年的在华殉道史(martyrology)?这个世界应该知道这个故事。在我们已知的牺牲外,必须加上这场大规模的迫害,我们也在中国复兴的代价中学到了新的功课。而且我们不当疑惑。这正是把神的儿子钉十字架的罪恶世界,且会再次钉死祂。哦!祂知道拯救这个世界需要什么代价。

第四,我们学到了新的功课,或更深的功课,有关“这个世界和我们的生命中神特殊的护理以及祂无所不在的属性”。即便原先未曾宣告接受基督教信仰,但此后必会成为基督徒的人,都对神的作为印象深刻,祂如此常常且明明地施以援手,搭救我们。[16]海军陆战队在铁路被毁之前刚好抵达的见证,再晚一点便可能无法到达;来自南方的两百万磅麦子在围城前三四天运进使馆区的见证;带领一小群当地信徒与我们一起进入使馆区的特许的见证。近四千名男女老少聚集在使馆区的范围里,这意味着什么?单食物一项就意味着每天要拿出两吨的供给,我一点不奇怪,因着当地信徒的涌入我们所要面对的种种困难,我们的总指挥(Minister)犹豫不决了很长时间。是神打动了莫里逊医生(Dr. Morrison)[17]的心,让他说出正确的话;是神打动了康格先生(Mr. Conger)[18]的心,使他允许中国信徒进来。我们感谢他们两位,但我们最当称颂的乃是神。因着祂可称颂的护理之工立时临到,搭救了他们的性命,也搭救了我们的性命。

告诉我,当所有人明明要因翰林院大火注定毁灭时,是什么使得风向神奇地转变?在这么多周日以继夜由子弹和炮弹组成的咔哒轰然之声中,是什么给予我们完全的安全?是什么使我们在日益耗损的情况下,仍能保持健康?为什么我们的敌人总是在瞄准到正确目标时却停止开火?是什么阻止他们随时随刻从四面八方一拥而上歼灭我们?哦,我们无需数算了。我们读到在古时:“我实在看见了我的百姓所受的困苦,我要下来救他们。”[19]神下来救我们,我们也感知到了祂。在座很多人可以给出类似的见证。我们还会再次怀疑我们全能的良友(Almighty friend)常与我们同在吗?“我就常与你们同在。”[20]让这句话从此成为我们长年的安慰、喜乐和鼓舞的来源。

第五,我们从这一次的动乱中学到了“有关神主权的功课”。我们没有得到祷告蒙受奇妙应允,从险境中获得奇妙拯救的经验吗?但是我们又如何说明那些令我们的灵魂黯然无语的可怕杀戮呢?为什么祷告对我们中间那么多人有效,对他们而言却毫无回应呢?难道天堂的窗户在北京上空敞开,却在保定府和山西省上空关闭吗?难道对全能的神而言,有些人比较容易拯救,另一些人没法救?还是那些亲爱的弟兄姐妹的事工到此完美终结了?其实对其中一些人而言,他们的事工刚刚开始而已。年轻、勇敢、分别为圣、憧憬未来,脸上充满阳光和希望。为什么他们必须被剪除,受尽难以言表的可怕苦难?哦,告诉我们为什么,难道教会的种子仍然需要以殉道者的血来浇灌吗?

我们在神里面抓住我们的信仰,在祷告里抓住生命,我们仍然抓住对基督徒而言“万事为我们的益处互相效力”[21]的真理。但主的某些道路中,祂周边的云霾是何等黑暗,其幽暗是何等浓密。祂并没有前来向我们解释祂自己,祂似是要求我们安静、以敬畏的心卑微地躺在祂的脚前。难道神不是具有无穷的怜恤与慈爱吗?祂难道不藉此把完全的慈爱和祝福赐给我们这些神的儿女吗?然而同样真实的是,祂是全世界的造物主和全能的主,祂以君王的威严坐在祂永远的宝座上。我们在这个可畏的时刻,听到祂的声音,呼唤我们在祂的脚前以卑微的崇敬之心屈身下拜,以流泪之眼和谦卑之灵我们说道:“愿你的旨意成全。”

第六,我们在“一名宣教士所需的装备,以及他为了另一世界(other-worldly)的呼召所需的训练”方面,学到了新功课。有没有可能,这一可怕的经历使我们付出的一切代价都是值得的?因其给我们这些把生命献给中国的人带来的功课,使得我们的心思领受了一个新的光照,一次心意的洁净,爱这地之民的心产生更深的怜悯,更完全、更喜乐、更具牺牲性的献身(consecration),是否若不通过险些让身体和灵魂撕裂分离的苦难所产生的那些压力和拉力,这些都几乎绝难临到我们?历世历代中,那些把世界略微拉近天堂的人是如何被铸就的?他们往往在贫困中受哺育,在艰难困苦中长大,几乎都经历过烈火的淬炼。人被举起的道理,和山受震动而崛起相仿。

神有一天以地震犁地,

把祂的犁沟挖得更深。

出现一片片的平原,

群山也一一涌现。

但这是山的秘密,

世世代代藏在他们的胸臆。

神的平安存到永远,

此乃他们安息时的梦呓。

祂把他们打造得美不胜收,

成为祂恩典的首选。

祂把祂的晨曦披戴在他们的身上,

用祂的日落点亮他们的脸庞。

老城的人们,

上前来返乡祷告,

神在每一日的行走中,

使他们里面重新得力。

哦,我得到了他们的秘密!

比一切更深的美丽!

人生艰难之刻,

惊人苦难临到之时,

也是信心的时刻,

神耕耘祂诸山之日,

这些诸山将成为祂恩典与更新的来源,

及祂赐我永远的平安。

(William C. Gannett)[22]

我们在这次动乱中就此学到了什么?

我们学到了信心的新功课。我们的枝干被暴风雨摧残和击打,乃是为了让我们的根更深地扎进神话语的土壤中去,更紧地抓住祂永恒真理的磐石。我们曾在平和安全的环境中生活了那么久——我们是不是有再次“凭眼见而行”的危险?仰望天堂的眼睛是否因为印在肉眼的视网膜的房舍、土地、学校、医院和教堂而略显黯淡?聆听天籁之声的耳朵,会不会因为我们繁忙活动的各种声音而失去了一些敏捷度?然而,然而——如此大的祝福临到我们中间的一些人,我们认为我们在学习跟随亲爱的主的步伐。

突然之间,我们的工作,所有眼见之物都被摧毁了,在我们与永恒之物之间荡然无存,我们与神之间空无一物。然后我们可以直视天堂,与神同行,与神交谈。你们还记得威廉皇帝就亚玛力和中国所做的著名的证道吗?[23]让我来读几句:“群山顶上的诸塔悬挂着可爱的钟,没有人的手可以打响这些钟,它们在阳光下无声无息地作哑吧。但是当狂风临到时,它们开始摇摆,接着它们开始发声,即便在远方的山谷中也能听到它们唱歌。”因此,这位君王讲道人(Imperial Preacher)说,这是祷告的钟,“当患难灾祸的狂风爆发时,塔钟才会歌唱”。

我们学到了盼望的新功课。信心和盼望,两者难道不是孪生姐妹吗?信心看到不可眼见之物,盼望抓到不能企及的东西[24],两者同声共唱荣耀基业的奇妙赞歌。盼望!在涕泪、呻吟和苦难之中,她显得何等之美,她的脸竟带着天使的笑容。她嗤笑刀剑与火焰,迫害与死亡,“一个真正的火精灵[25]是会在熔炉中勃发的”。火焰不能吞没她,众水不能淹没她,刀剑不能击穿她,艰难困顿只能为她的竖琴调弦。当下,火焰中传出来的、我们所当听到的,是使你们的心快乐的旋律,使她歌曲之音乐激动人心的旋律。

在经历了一切之后,在高墙后被围困,被狂热的仇恨分子射击,被疯狂的暴民追杀,甚至经历了难以言表的侮辱和暴行,我们却在这位蒙福天使的魅力下降伏,看到诸城门大开,岂非一件奇事?信心和盼望常有她们可信赖之时,我听到她们一起轻声细语地探讨即将显现的新中国。当盼望容光焕发的脸向上仰望时,她看上去何等奇妙美丽,我几乎可以想象出她看到圣城正从天而降。

我们学到了有关爱的新功课。在当下的情况下,想要证明仁爱是世界上最伟大的事是何等虚无啊。我们何等清楚地知道,仁爱是神的花园里掉下来的果子,进入人心,使之更新苏醒,而成圣的过程正是仁爱这一天国之株的成长和发旺。爱使得家成为诸星以上的天家的样板,让我们可以预尝。爱使得国成为天国的缩微版,是爱——而不是黄金街、珍珠门,也不是水晶宫——才是天堂荣耀和祝福的所在。爱是生命河,从中汲饮,得到满足,永远不渴。神就是爱,还要加上一句,爱是宣教士最绝对的需要之一。但是,哦!巴不得能在一些芬香的花园,种下这棵属天堂的异国之株,那里的气候远离酷暑、寒霜、暴风,和这个世界致命的枯萎病。把我带走,去到那些阳光普照的土地,那里的空气里充满了爱的馨香,在那里从没有自私、仇恨、艳羡、妒忌、冲突,严酷的思想和恶意的言辞,在那里我可以学习关于仁爱的甜美功课。但是这里,怎么可能呢?

好吧,我回想到在伯利恒出生的婴孩,祂就是来到这样一个世界上,学习煅塑一个全备完美的品格所需的所有功课。祂的人生课程从埃及开始,在加略山终结;以流亡为始,以十字架为终。难道经上没有记着:“原来那为万物所属、为万物所本的,要领许多的儿子进荣耀里去,使救他们的元帅因受苦难得以完全,本是合宜的。”[26]这(苦难)是一所培育信心、耐心、温柔、盼望和仁爱的奇特学校。

在福音书里有一小句话——可以写下来的最短的一句话——也常挂在我们的唇边和我们的心上。“神爱世人,甚至将祂的独生子赐给他们。”[27]或许我们可以以敬畏的心想一想,也许神自己不可能这么爱这个世界上的罪恶和悖逆的人吧?罪人如何能汲出祂无穷尽的怜恤,让祂愿意牺牲独一爱子呢?

所以,在我们可怜的测度之后,是否对那些寻索我们性命的人重新生出深深的怜悯之爱?我们因所受的苦难而更爱那些中国人,在这一点上,我们只不过是远远跟随那位大有仁爱者可称颂的脚步而已。

让我向各位讲一件小事,是一位亲爱的殉道者在这场悲剧的最后一幕中最后所作的。保定府的毕得经先生(Mr. Pitkin)[28]出生于一个富裕和有文化的家庭,在金钱所获之物上从未有所缺乏。大学毕业之后,他在学生志愿工作(Student Volunteer work)中服事出众,“穆德先生(Mr. Mott)[29]将他在所有服事过的众干事中列位第二”。他一定广交朋友,因为他自己就是一个忠诚的伙伴,而且也是一位颇有成就的音乐家。但是他放弃所有,到中国投身于与贫穷和底层人士为伍的生活。对我而言,这一选择看起来似乎势必比我们中间很多人做出了更大的牺牲。当拳民之乱爆发时,他的爱妻和宝贝儿子——毕先生的迷你版——暂回母国住几个月,而他则刚刚展开他毕生的事工,虽然孤身一人住在那个大城,却仍然清新强健,充满希望。我在此不再重复他所写的其他有关信心、仁爱和英雄气概的话了,只想提一个短句。他埋了一封信给妻子,又怕被拳民挖到,所以就留了一句口信:“等我的儿子长到25岁时,我要他以宣教士的身份回到中国。”这便是他在自己被屠之前所表达的对中国不死的爱。我们明明地看出,他对这地之民的爱,因着受挫和困境的压力反而更为强劲了。

啊!仁爱是一棵奇特的植物,它上面的天空乌云密布,刺骨寒霜紧紧抓住它,它被砍倒,连根拔起,碾碎成泥,烧成灰烬,如烟消失。但蓦然回首,发现它比以前更大更美了。它发芽,它发旺,空气因它属天的芬芳而更馨香了,我们确实也学到了关于仁爱的一些新事。

信、望、爱,恩典的三合体(triad),此乃宣教士的伟大装备。

最后,我们学会了,“不要依赖我们所学的或是任何过去的经验”。失去其中的祝福和恩典是何等地容易啊!但是哦,以谦卑的态度,和对自己的不信任,在十字架的清影下行走,并比以前更多地仅仅抓住祂。只有这样,我们才会希望,以喜乐的心完成我们的跑道,最终听到“作得好”的欣慰之声[30]。

译者感言

就内地会而言,从1868年的扬州教案起[31],到1900年的庚子教难,不断重复被母国同胞责难和质疑的现象。到二战之后,西方教会进一步衰落,后殖民主义思潮日益兴起,传统宣教模式逐步转型,这样的现象在西方仍然有过之而无不及。

今天中国在全世界的影响力主要是政治和经济两方面,就这一点而言,和十九世纪西方列国在中国的影响力相仿。不同的是,当时欧美的外交人员和商人虽然大部分不是重生得救的基督徒,但基督教精神仍是西方的主流思想,所以驻华外侨团体虽然对宣教士们偶有微词,却大体上仍能和平共处,必要时也会施以援手。然而,中国自古以来,就不鼓励国人飘洋过海传播教义,更何况是无法代表“中国精神”的基督教。因此华人信徒在海外宣教时,完全无法指望从政府得到任何帮助;如果出了岔子,反而会引来从政府到民间的多重谴责。其次,中国在国际社会政经方面的影响力,未必都受到当地人的欢迎,因此也未必对传福音有助益。一方面,这是“政教分离”的理想状态(教会/差会与国家从属无关);另一方面,“世俗中国”和“福音中国”之间的张力和脱节,也会困扰当地人对华人宣教士和基督教的认知,而政经因素引起的“反对势力”虽然极少会达到庚子事变的严重程度,但多少会影响到当地人对华人宣教士的感观。

“联合声明”一文中特别强调中国人攻击宣教士,并非因为基督教本身的问题,而是因为他们的民族自尊心把“洋教”和“洋毒”“洋商”混为一谈,视为“舶来品”。不论是羸弱的晚清,还是当下的“盛世”,都是民族主义情绪高涨的时代,也是跨文化宣教阻碍重重的时代。一方面,海内外华人都以“大中华”而自豪,以抵制圣诞老人的心态抵制耶稣基督,甚至把福音视作“特朗普信的教”。不同的是,当今的爱国主义是“后现代主义式的拿来主义”,与义和团时代拔电线、毁铁路的彻底排外不同,今天“精致的利己主义”的爱国者,以自我为中心筛选西方因素,买椟还珠,摒弃了最珍贵的福音。另一方面,海内外华人教会也不知不觉将这种大中华沙文主义带进宣教事工,以为普世宣教最后一棒非华人不可,或高举“福音由丝路从中国西北传回耶路撒冷”为最重要的宣教路线(甚或加上一句“没有之一”),期冀全面取代正在衰败中的西方教会,在没有属灵战斗力和跨文化传承的情况下能侥幸以“人海战术”取胜。在这样混乱倨傲的理念主导下,势必产生一大批“宣教炮灰”。

如果说“联合声明”一文,帮助我们思考宣教士如何在政教张力的夹缝中生存和服事;富善“功课”一文,则一路追问何为宣教的本质。自使徒时代以来,传福音和跨文化宣教向来都是极具争议、充满风险的;最安全的做法只有“不传”和“免宣”。作为华人信徒,看到当年众西方宣教士受尽惊吓凌辱后,仍然深爱中国人,虽然感动敬佩,却同时多少有点觉得理所当然,毕竟可恨的国人,总还有些可爱之处。但设若是华人信徒到印度、中东、非洲宣教,遭到当地人的攻击,不知华人宣教士、华人差会和华人教会,是否也有同样的属灵胸襟继续爱东道国,继续有信、有望、有爱地服事当地人?

“功课”一文也提醒我们,如果我们的生命没有和主同步,事工的蒙福与兴旺反而变成神人之间的一种阻碍,神不得不用一些特别的方式挪去这些可见之物,才能让我们重新聚焦在祂自己身上。富善委婉地提醒经费宽裕的西方差会,是否已从起初的“凭信心而行”,随着各种事工的成立,变成如今的“凭眼见而行”?从起初的“宣教事工”(missionary work),变味成“宣教事业”(missionary enterprise)?120年后,当实体的大教会小组化、虚拟化时,大家的属灵生命“命悬一线(网线)”,聚会、布道、探访处处受限,原先有成效的方法不管用或者不能用,信徒慢慢流失,教牧同工只能谦卑地回到主的脚前,寻求祂的启示和引导。

我们无法考证,“声明”对当时的读者产生了什么影响?富善的听众中又有多少人因为这篇讲章而重新得力?历史也没有告诉我们,毕得经的遗言,对他的遗孀和独子而言,留下的究竟是动力,还是压力?在“后庚子教难”的时代,每一位当事人的续集也各自不同:盖落漥牧师回到英国,将痛苦回忆写成《神迹千里》(A Thousand Miles of Miracles), 激励了很多西方青年增援中国,但本人并未重返禾场;丁韪良回到美国后,大力抨击罔顾国际法的满清当局和拳民,再返中国时,却被京师大学堂的新管学大臣以经费紧张而辞退;富善继续留守中国,进行那“不可能的任务”,最终在有生之年见到完整和合本的付梓出版;与丁、富等人共守使馆区的明恩溥(Arthur Henderson Smith)[32],回国积极游说老罗斯福总统(Theodore Roosevelt),将庚子赔款退还中国建立学堂、开启民智;毕得经,作为第一位殉道的耶鲁校友,成为“耶鲁校友最佳典范”之一(Yale Standard),入耶鲁校友名人堂,校园一角专辟“毕得经广场”(Pitkin Plaza)作为纪念,这位学长爱中国人至死的精神,激励数名耶鲁学生成立“雅礼协会”(The Yale Mission in China,又作Yale-China Association),大力推广中国宣教工作,在各地建立学校和医疗机构。[33]毕得经众多属灵儿子中,包括台湾的潘荣隆教授,他在客座研究期间受毕得经的遗言所感,放弃留美居留的机会,带着使命返回家乡,在新竹清华大学教书育人。[34]

今日读完此文,你我生命又当作何改变?

[1] 彼得前书3:15。

[2] 特指在庚子年从山西南部死里逃生的三位内地会宣教士在1901年伦敦举行的纪念大会上的发言。详参拙文:<重返禾场——1901年晋南三贤劫后余生的心声>,《教会》83,2020年9月。

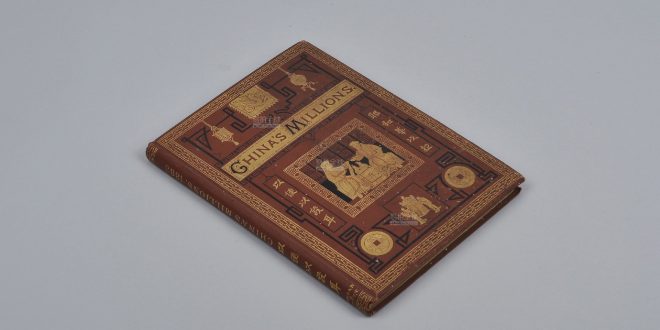

[3] 原文:“Statement by Protestant Missionary Societies,” China’s Millions(British Edition, November 1900), 167-68.

[4] 福克斯牧师(Rev. H. E. Fox)是英行教会(Church Missionary Society)的荣誉干事(Hon. Secretary)。

[5] 中译取自R. G. Tiedemann, Reference Guide to Christian Missionary Societies in China: From the Sixteenth to the Twentieth Century, London: Routledge, 183. 详参:https://en.wikipedia.org/wiki/Methodist_New_Connexion。

[6] 原文:Rev. Chauncey Goodrich, “Lessons to Missionaries, from Recent Troubles in China,” China’s Millions (British Edition, May 1901), 63-64; June 1901, 77-78, 转载自The Chinese Recorder, January 1901.

[7] 当指孔子。

[8] 路加福音24:21。

[9] 启示录11:15。

[10] 按年份推测,当为富善在通州服事时,到附近华北乡间旅行布道的经历。

[11] 1900年5月31日,由各国公使组建的临时防卫部队进入东交民巷的使馆区,与官军和义和团时有交火。6月14日,中方发起了一次较大的攻势。6月20日起,官军和义和团包围了使馆区,其中约有九百名外国人,两千八百名中国信徒。8月15日,八国联军击败了官军,使馆区解围。

[12] 丁韪良,全名William Alexander Parsons Martin (1827-1916),以美国长老会宣教士的身份赴华,曾将国际法译成《万国公法》介绍给中国,1900年时任京师大学堂首任总教习,年73岁。

[13] 毛瑟枪(Mauser)是比较常见的德国枪械。曼利夏来复枪(Mannlicher M1895)是一种直拉式手动枪机步枪,以设计该枪型的奥地利籍工程师命名,1899年清朝成立现代化军事编制武卫军时置办到这些枪支,翌年围困使馆区时也用来上阵。

[14] 诗篇第2篇4及6节,节略了第5节。

[15] 当指盖落漥、索行仁一行从山西逃到湖北的“千里神迹”之旅。

[16] 8月19日主日,英国使馆内举行的联合感恩崇拜,公理会明恩溥(Arthur H. Smith)以“神的手显在被围中”为题,引述了十项奇迹。详参:《回首百年殉道血——一九〇〇年义和团事件殉道宣教士的生命故事》(美国中信&海外基督使团,2010),682-84;Arthur H. Smith, China in Convulsion(New York: Fleming H. Revell Co., 1901), 2 Volumes.

[17] 全名George Ernest Morrison (1862-1920),苏格兰裔澳大利亚人,医生,1894年赴华,被泰晤士报聘为记者,以“中国的莫里逊”/“北京的莫里逊”而闻名。1900年中外交恶时,曾与秀耀春(Frances H. James原内地会宣教士,时任京师大学堂教授)一起说服肃王允许两千多名中国信徒搬进使馆隔壁的王府,这些人成为使馆区建造防御工事的主力。秀教授在使馆被围的第一天被掳受难。

[18] 全名Edwin Hurd Conger(1843-1907),时任美国驻华公使(1898-1905),其妻后来成为慈禧太后的外国朋友。

[19] 取出埃及记3:7和使徒行传7:34之意。

[20] 马太福音28:20。

[21] 罗马书8:28。

[22] William C. Gannett(1840-1923),英国牧师和改良主义者。详参:https://rrlc.org/winningthevote/biographies/william-c-gannett(2020年12月8日存取)。

[23] 当指德国的威廉二世(Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preuben, 1859-1941),1888–1918在位。庚子事件期间,因为德国公使克林德(Clemens Freiherr von Ketteler,1853-1900)于6月20日在北京街头被清朝官军击毙,威廉二世任命瓦德西为元帅,指挥对华远征军。德军出征之际,他所发表的演说,颇具争议。威廉二世本人为路德宗会友,此处所引的证道讲章不详,待考。

[24] 取希伯来书11:1之意。

[25] 原文salamander,译作沙罗曼达、火蜥蜴、火蝾螈,在中世纪欧洲的传说中代表火元素,故又译作火精灵,和水精灵、土精灵、风精灵并列,类似于中国五行之说。

[26] 希伯来书2:10。

[27] 约翰福音3:16。

[28] 全名 Horace T. Pitkin,美部会(公理会)宣教士,1897年抵华。

[29] 全名 John R. Mott (1865-1955),美国教会领袖,长期领导基督教青年会(YMCA)和学生志愿宣教运动。

[30] 取义自马太福音25:21。

[31] 1868年,因扬州天主教育婴堂的夭折率大,当地民众迁怒于新搬来的内地会团队,烧房掷石,导致多位同工受伤,引起中英之间一场外交风波。

[32] 明恩溥教士(1845-1932)为公理会宣教士,1872-1926年间在华,撰有多本著述,为鲁迅所推崇。详参:http://bdcconline.net/zh-hans/stories/ming-enpu(2020年12月8日存取)。

[33] Ng, Peter Tze Ming (Wu Ziming) (2012), “Some Scenarios of the Impact of the Boxer Rebellion,” Chinese Christianity an Interplay between Global and Local Perspectives, Leiden; Boston: Brill, 56-57.

[34] 详参:潘荣隆,<毕得经:向中国的灵魂说话>,《宇宙光》550,2020年2月(https://www.cosmiccare.org/magazine/Detail/ec2e58e6-411f-410a-9de6-b9945973e42b,2020年11月5日存取)。

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会