文/凯若思

引言

将来的世代或者说神的国临到乃是“已然—未然”(already but not yet)的;新约时代的基督徒活在“已然—未然”的末世论张力中——随着当代西方圣经神学思想被逐步引入中国,这样的说法越来越为人所熟知。但它到底是什么意思呢?它对于基督徒理解和实践信仰生活,对于教会处理现实问题,比如政教关系问题,又有什么样的帮助呢?

本文试图站在改革宗神学体系内部,对此做出一些理解与回应。具体来说,本文的目标是,以改革宗盟约神学的基础框架,以及约翰·弗兰姆(John Frame)的改革宗认识论为方法论工具,借着探讨圣经神学大师魏司坚(Geerhardus Vos)的名著《保罗的末世论》[1]中的时空转换议题,认识并阐述末世的两种不同意义维度,即“作为救赎历史现实的末世”(eschaton as historical reality)和“作为信徒意识现实的末世”(eschaton as reality of/in the believer’s consciousness)之间的不同及其相互关系。在此基础上,本文尝试对“已然—未然”进行弗兰姆式的视角解读。再进一步,文本还将尝试对转化主义(Transformationalism)和两国论(Two-Kingdoms Theory)之间在教会和世界关系议题上的分歧,做出本文自身的一点回答。

当然,一篇文章实难真正涵盖这么广泛的主题,无法给出内容详细、步骤扎实的论证,视野和阅读量所限,也不可能真正回应所有相关的重大探讨。毋宁说,本文只是在它所意图行进的方向上,做了一点纸上谈兵式的远眺与概览,但也期待,这算是迈出了第一步。

一、已然—未然的“胡言乱语”

当我们对“已然—未然”的含义缺乏准确把握时,它在我们的口中,连续与发展的味道就总是挥之不去,似乎这世代和将来世代之间并未真正断裂和截然对立,而是有某种相辅相成、平行并立和潜移默化在其中,最多是等待那来自天上的“最后一击”,就可以完成两个世代间的“工作交接”。即使这最后的时刻(主再来)包含对立而负面的严肃成分——即不肯悔改的罪人要被审判、定罪,落入永刑之中——但两个世代之间的基本关系或者“教会和历史发展的进程”却非如此。这是已然—未然和它原本的英文形式如今在中国教会信徒中容易造成的某种暗示。这类理解和表达被人略显刻薄但比较恰当地称为“胡言乱语”[2]。

而按照魏司坚的分析,保罗末世论的首要特征是“对立原则”,而非“已然—未然”:

它把结局放在两种互相对立的原则之下,两者都有同样全面的掌控和同样的原初起源,所以当把两者放在一起的时候,就产生出对普世历史的一种二分。它把这种宇宙性的场景赋予给救赎作为,从而为自己取得了作为世界进程中心的重要性,而时间过程中的所有事件,都围绕着它为核心。藉着这一举动,互不关联的繁杂事件就有了秩序。[3]

所谓已然—未然,内核是对立原则,即,这个对立已然成为事实,而使这个对立被除去的终局尚未来到。这是因为,导致这个对立的一方(将来的世代)已然成为事实,而另一方(现今的世代)的终局尚未来到。

不过,乍看之下,连续和发展(包括“在争战与受苦中连续和发展”)意义上的已然—未然是更自然与合理的理解。因为,正如魏司坚的分析,保罗末世论其实是水平方向和垂直方向的双重末世论,首先是时间方向的末世论,然后才是空间方向的末世论。这两方面的关系下文会更仔细地探讨。但是,既然这个末世论首先是时间上的,也就是说,今世和来世首先是两个彼此前后紧密相接的时间范畴,“在前者停止的地方(而且一旦前者停止),后者开始了,或者至少来到了起点”[4],因此,已然—未然中更基本的自然是连续性。春天总是紧接着冬天来到,纵使春寒料峭,毕竟总是春风。同理,既然来世紧接着今世来到,并且今世未然结束之时,来世已然开始,那么,随着历史越来越走向其终局,这已然的来世岂不理所当然要占越来越大的比重吗?即或这个未然还包含一些属于进程中的变数(偶尔会有强烈的倒春寒),要靠主再来(parousia)时的最后一击予以彻底和本质性地击垮,但至少,这来世的已然岂不是无论如何总是在发展和进步中吗?

当我们以“神的国”这个“不那么正式却更有表现力”[5]的概念替代“世代”的概念,也就是说,以一个空间概念替代时间概念后,这一点就更为明显。虽然神的国在新约中主要是指神末世性的国权(kingship),而非国民或者国土。[6]但基于工作之约,基于为荣耀神而活的理念,至少在改革宗神学和教牧体系中,基督对每一寸土地的王权宣告(Mine!),很容易转化为基督徒在每个社会领域中实践顺服基督王权的信仰宣告(Yours!)。随着时间性的“世代”转化为空间性的“神的国”,基督徒在地理—社会空间中的积极行动,就更容易被视为和主再来(parousia)息息相关、同步共振,甚至互为因果,积跬步以至千里。

更谨慎的立场则质疑这种转化主义,“以为……借着教会的增长,借着真理广泛的影响,现存的神国将会扩张到全世界,并因此交棒而进入最终的国度”,这既不符合圣经,也缺乏末世维度。[7]但同时,“那种认为在现阶段只有教会才是神的国,而其他公共领域仍然只是神本质性的国度的治理”的两国论也被认为不可接受,因为它“必须诚实面对新约对于基督普遍性王权的教导的挑战(太28:18-20;腓2:9-11;弗1:21-23)”[8]。双重拒绝导致了第三方立场,宣称在现阶段,神的国在空间上已经涵盖万有,只不过在品质上未臻于完全:

在现阶段,基督在地上所有的领域(包括教会和公共领域),都已经是王,他的国度已经临在;同时,基督在地上所有的领域(包括教会和公共领域),其王权并不完全,他的国度也并不完全。[9]

这种第三方立场仍有其弱点,至少存在未被厘清的部分。除了与两国论相关的,自然律和道德律之间的关系问题之外,就是如何解释这个“不完全”。这个词的歧义性会在救恩论和末世论层面引发很多问题,把主升天和再来之间的新约历史时期变成一个居间缝隙(a gap in between),把半末世(semi-eschaton)变成次末世(sub-eschaton),但也正因此,它清楚地呈现了已然—未然这个概念在我们的观念和对话中是何等地含义模糊。

这个时候,保罗末世论之双重架构的垂直部分就变得非常重要了——事实上它将彻底重塑我们对已然—未然的理解和感受。原本的情形是,作为个体基督徒,我们会感觉将来的世代离我们今生有限的年岁很远,基本上是在我们离世之后的某个时候它才来临,但作为历史长河中的基督教会,却可以借着在时间和空间上的绵延与扩展,与那最终要全然显现并临在于世的神的国无缝接轨——或者以和平过渡的方式,或者以最后一战的方式。但在垂直架构中,两个世代的关系从时间维度上的先后延续,转化为空间维度上的上下重叠,由此带来的改变是:空间关系上,来世并其中所有的一切,呈现为相对于这世代/世界而言的“天上”并“天上的事”[10]。这就使得两个世代在原本水平架构中的延续性被打破;信徒则被从这世界带离,除了身体尚需经历死亡之外,整体已经成为天上的存在。[11]而在时间关系上,来世不仅是今世的接续,也与今世并存;对于信徒而言,“到目前为止还是未来的世界,变成了现在”[12]。这就将原本信徒感受中的断裂转变为紧密相关。水平转为垂直的结果,是原本似乎是紧密连接的,成为断裂性的,而原本似乎是断裂性的,却成为紧密连接的。[13]

可是,如何解释这个双重架构本身呢?仅仅说末世论架构是“水平-垂直”的,和仅仅说神的国是“已然—未然”的,两者模糊不清、“胡言乱语”的程度又有多大差别呢?[14]特别是,原本水平方向上的两个世代关系,如何就忽然变成了垂直呢?原本时间性的如何忽而转换为空间性的呢?水平和垂直维度,是否有哪一个更为本质和基础呢?本文认为,回答这些的关键,在于思考基督的升天和圣灵的降下。下面,本文将基于带有魏司坚词汇特色的盟约神学架构以及约翰·弗兰姆的视角主义(Perspectivalism)尝试对魏司坚在《保罗的末世论》中的观点做出更系统化的理解和阐述。

二、盟约、视角与有意识的生活

1、盟约与有意识的生活

神学是为着神的荣耀。这表明神学不是启示,而是对启示有意识的(conscious)回应。所以,伯克富将教义定义为意识(consciousness)的产物,即基督徒借着对圣经启示真理的反思(reflect)和再生产(reproduce)而达成对这真理的认识和拥有。[15]魏司坚在《改革宗神学中的盟约教义》中则指出,神并非因为人而存在,而是人因为神而存在,这个“铭刻在改革宗神学圣殿入口处的原则”一旦应用在人及其和神的关系上,就立刻分为三个部分:[16]

1)人一切的工作都必须依赖神先在的工作;

2)人在其一切工作中都必须反映神的形像,成为彰显神之美德的器皿;

3)显明神的美德这件事不能是无意识地(unconsciously)或被动地发生,而必须是借着理解和意愿,成为有意识的生活(conscious life)中主动的外在表达。

按照盟约神学,基督徒有意识荣耀神的生活,只可能发生在圣灵将救恩应用在选民身上的阶段。而在神先在的工作,即圣父在创世以先的拣选,圣子在历史上为我们成就救恩这两个阶段,救恩的实际(“在基督里”的神人关系)已经存在于三一神性意识[17]以及历史中,但尚不在重生者的主观意识中。因此,我们可以说,存在着三种不同的盟约—救恩性实在(covenantal-redemptive realities)类型:

(A)创世以先,父的定旨和父子救赎之约中的神性实在;

(B)在人类历史进程中,基督道成肉身,借着主动顺服和被动顺服成就了行为之约和恩典之约而达成的历史实在;以及——

(C)在接下来世界向其历史—时间性终局进展过程中,圣灵将基督的救恩个别应用在信徒身上时,个体重生者得救—相交意识中的实在。

在此,本文尝试借用社会学家阿尔弗雷德·许茨(Alfred Schütz,1899-1959)的现象社会学(phenomenological sociology)理论中“社会实在的主体间性”(Intersubjectivity of social reality)理念,[18]将上述三个层面的实在分属三个不同的主体间性:

A )永恒实在:圣父、圣子、圣灵,三个位格神性意识之内—之间的救恩实在;

B )历史实在:当耶稣成就十字架的大功、死里复活、升天时,天父上帝和人子耶稣彼此主体意识间的救恩实在(历史应被视为在神性意识的掌管和护理中而具有实在性);

C )意识实在:选民即重生者自身主体意识中“面对神”(coram Deo)的救恩实在。

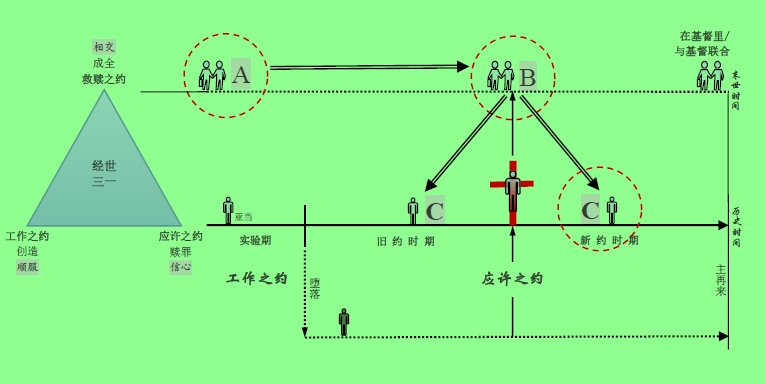

图1 盟约神学、救赎历史架构与三重实在

如图1所示,选民在创世以先就基督里被父神所认识并定意赐予天上各样属灵的福气,这是一个前创造、非时空的永恒实在。就“真实”(real)或真相(reality)所该有的、基督教有神论的定义而言,当父凭着祂的神性如此定旨,父和子之间如此达成盟约时,所定旨和约定的一切就已经是真实,是真相。被造物不必以其时空中的被造形式出现才算是“在”,才算是“有”。甚至应当说,若在观念上和阐述逻辑中去掉神的主权创造、掌管、护理,去掉祂手不止息的托住和眼目随时的鉴察这样的神性前提,所谓“客观存在”根本就是胡言乱语。“有”的基础和本质不在被造界之内,而在神和祂的旨意里。

但是,当世界按照神的旨意无中生有(ex nihilo)而受造,从而具备了对于受造而具有神形像的人而言可见、可摸、可感触和可量度(参约一1:1)的时空存在形式时,万有就成为受造的实在,时空是其基本维度。根据父的定旨和救赎之约(而非首先是工作之约),这种受造实在整体具有明确的方向和目标,所以应当被更恰当地称为“历史实在”,意思是说,受造实在中的万有和万事按照神所命定[19]的次序和方式,在时间维度上出现、发生、生长、展开、铺陈、涌动、交织、关联、共振,堆积、架构,借此,最终,创造之工所要达成的目标在那被圣经称为“末世”的终局上得以达成而成为“真”。这样“被造—经历—完成”的时间线索及其内容被称为“历史”(将堕落考量进去就是“救赎历史”),其中的实在性就是历史实在性。因此,万有都是历史性的存有,且被赋予历史目标,即,万有都有末世论意义。

被造实在和历史实在都是神性意识之下、之中的实在(“有末世论意义的实在”)。诗篇104篇阐述了被造的万有如何在神的护理、养育和统管之下。但万有若非进入人的意识,进入到每一个神眼目所看顾的“我”的感知、经验和理解中,就还不是“我”这个有神形像的位格主体意识中的实在,此时的万有对“我”而言还没“有”。这不是康德主义,不是现象(phenomen)和物自身(das Ding an sich)的区别,不是客观现实和主观体验的区别。主客体的划分乃是强硬拒绝和排除了神对万有的盟约性主权之后的范畴。这中间的区别是“在神的眼中和手中”与“在神和起初的人/末后的人的同在和相交中”的区别,前者是单单向着创造它们的三一神而“有”,后者是向着神和他的百姓而“有”;前者是创造论的“有”,后者是末世论的“有”。考虑到“末世论先于创造论和救恩论”,或者说“所有受造实在都是救赎历史实在”这个神学前设,我们甚至可以说,从末世论的角度,每一个实在,甚至包括神性意识中的永恒实在,若不最终成为“在基督里”的每一个“我”面对神而与神(也因此面对众肢体而与他们)主体意识相交中的实在(real in God-man intersubjective fellowship),它就不是实在(It’s not reality),它就不真(It’s not real),不在(It isn’t)。[20]

从这样的角度,我们就可以重新认识(救赎)历史的意义。历史是基于三一神的永活神性和位格开放性,把受造的主体意识纳入三一神主体意识的过程。[21]为避免相关的三一论探讨和可能出现的偏差,本文将这个描述(以及本文的全部讨论)限制在盟约神学的经世三一(economic Trinity)架构内。因此这句话应当修改为:历史是使神和祂的选民之间的盟约关系从三一定旨的永恒实在转变为包含选民主体意识在内、成全的永恒实在(from decreed A to consummated A)的过程。更简单地说,历史关乎“实在的实现”,即神使祂在基督里对选民永远的爱,转变为祂和选民在基督里永远彼此相爱的过程。这个过程对我们而非神乃是必须的,因为我们是受时空规范的被造物,神可以在时空之前、之外认识我们,爱我们,但我们只能在时空之内,借着历史过程来认识神,经验神,爱神。由此可言,历史是创世以先的时间性延展(chronological denotation),而创世以先则是历史的末世性内涵(eschatological connotation)。

这个过程也是“我们在基督里”转变为“基督在我们里面”的过程。其中所增加的,是有限的人在其主体意识中认知和体验到神无尽的爱,生发不止息的感恩和赞美之心,并以永远顺服、享受和依赖的生命样式回应神,且这回应被神在基督里所永远悦纳。如此,神和人的心都得永恒的满足。用魏司坚更出色与严谨的表达就是:

上帝……自己就是aiōnios(永恒),所以,除非有某种我们与他不止歇相交的保证,否则我们有限的意识,就不可能透彻、完整地接受他。他并非死人的上帝,乃活人的上帝。暂时、部分地经历上帝,不可避免地会留下一种不满足感。上帝一直是那位永存者,而我们永不可能跳出与之相反的范畴。然而在实践中,通过接纳我们进入aionion(永恒)的领域,上帝可以把他独特永存性的一种反映,赋予给我们被造之物的生命,从而解决这个问题。他在此不只是赐给人一些福气,而且同时也为他自己提供了一种真正的满足。虽然就抽象而言,上帝之为上帝,是自足的,但他却自由地选择关心我们到一个地步,甚至建立了被造之物可以参与其中的永恒彼此拥有。[22]

2、视角与有意识的生活

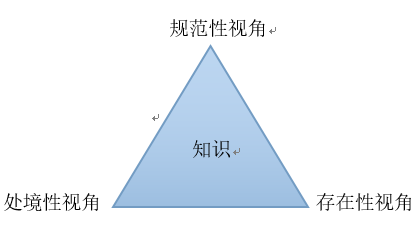

上述A、B、C三种实在不仅和盟约神学中的圣父的定旨、圣子的成就和圣灵的应用分别对应,也可以进而以约翰·弗兰姆的改革宗认识论即视角主义(Perspectivalism)来更系统化地理解。在《神学认识论》[23]这本书中,弗兰姆处理了认识神的议题。他将圣经中神的主权观念总结为神的掌管(Control)、权威(Authority)和位格化的同在(Personal Presence)这三个方面,称它们为神的主权属性。这是以契约的理念方式(神是与人立约的神),从神的超然性和内在性中得出的三方面属性,它们构成一个整体,因为神是纯一的。[24]人认识神就是认识他是立约的主,在立约的关系中认识他的最高权威、他对万事的掌管以及他的同在。事实上,弗兰姆称“认识”本身就是一种契约关系[25](因而是一种主体间建构)。与认识神的这三方面对应的,是认识神的律法、他的世界和我们自己这三件事。[26]认识神的律法就是认识神的权威,认识神的世界就是认识他的掌管,而认识我们自己,就是认识他位格化的同在。换言之,认识这三个方面就是认识神。并且,这个认识不是知性的认知而已,而是伦理学的一个分支,借此“我们以最明显的方式提醒自己:认知不是自主的,它乃是降服于神的权柄之下”。[27]于是弗兰姆将问题从认识论转向伦理学。神的律法(规范)、他的世界(处境)和我们自己(自我)是处理人如何做出伦理抉择的三方面因素。在非基督教伦理中,这三个因素倾向于被孤立或不分彼此地看待:规范伦理、处境伦理或“真实存在的伦理”。而基督徒伦理,弗兰姆提出,应该把律法、处境和伦理对象这三者作为一个有机的整体来考虑。不是三种伦理,而是伦理的三个“视角”,并且每一个视角都包含而非排斥另外两个视角:

我称此三个视角为规范性(律法)视角(粗体为本文所加,下同)、处境性(事实—世界)视角以及存在性(个人)视角。规范性视角研究圣经,把它当成道德律应用在处境中即个人身上,如果没有这些应用,律法等于什么都没说;处境性视角研究世界,视之为一个伦理行动的领域,特别是那些产生伦理问题的处境,与此同时,此视角相信圣经对人、世界及真相之描述;存在性视角研究受伦理约束的对象:他的忧伤,他的欢乐,他做决定的能力,但诠释唯独通过圣经及他所在的处境。[28]

如果用图形来表达,弗兰姆的认识—伦理三视角是这样的:[29]

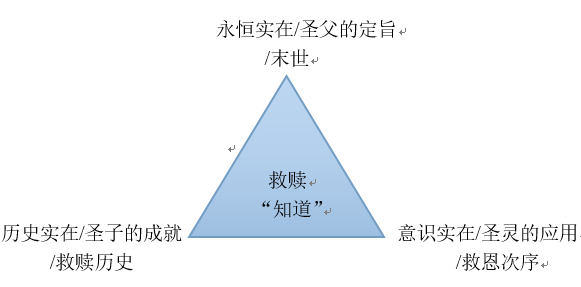

本文认为,上述(图1)A、B、C三种实在,可以对应于弗兰姆的这三个视角。永恒实在是规范性视角中的实在(以及“对实在的规范性认知”,下同),是历史中圣子救赎和圣灵应用的规范前提。历史实在是处境性视角中的实在,是神所掌管并在其中施行救恩的世界,基督所完成的救恩事实,是基督徒得救和成圣人生的历史性根基。意识实在则是存在性视角,关乎我们每个人自己在圣灵应用救恩的过程中的个人生存性认知、感受和回应(见下图)。

站在这个角度,前文说“有三重实在”未免有一些不妥和危险。应该说,不是有三种不同的实在(仿佛有三个平行宇宙),而是(1)从本体论的角度,在神的定旨中,基于神的位格开放性和经世之工,实在自身有其发展并“成为实在”的三个阶段;(2)从认识论的角度,基于人被造而有神的形像(这是人的规范性),因此也具有位格开放性,以及神已经向我们启示(这是人的处境性)这两个前提,我们对实在的认识可以有三个不同但相互关联与转化的视角——基于主体间性概念可知,这“视角”并非静止的、纯粹的“观看”,而是一种互动与建构,因而是一种“同创造”(co-creation,这是人的生存性)。

三、新创造作为历史实在与意识实在的关系与区别

接下来,本文将基于上述三种盟约实在(视角)来阐释已然—未然的含义。首先,我们要回到保罗水平和垂直方向的双重末世论,即(1)水平—救赎历史方向;以及(2)垂直—救恩次序方向。前者是时间方向的,后者是空间方向的;前者是历史实在[30],后者则是重生者的意识实在(因此被称为“救恩次序的”)。

两个世代在水平时序方向上前脚紧跟后脚的基本态势,以及基督这“主角已经亮相”,[31]因而那要来的世代其实已经来到的事实,在保罗和所有新约子民的意识中造成的最基本情感和态度,就是在水平时间方向上对将来结局的热切盼望,它涵盖整个历史,并“具备了最强烈戏剧化现实主义的特征”,[32]我们的得救是“在乎盼望”(罗8:24)。这种盼望具备清晰的主体间性:它不是没有相应历史现实的主观臆想和渴求,我们努力并加速奔向的“那个结局”,并非仍然只是“这个世代”而已,若是如此,我们“就算比众人更可怜”(林前15:19)。但基督已经从死里复活,圣灵已经降下,将来的世代已经开启。我们所盼望的,乃是已经成就的事情(我们的盼望有稳固的历史基础),只不过它的最终完成还有待在时间中等候(我们还需要盼望)。这是说,单就这“将来的世代”自身而言,它不是已然—未然的,神的国不是“已经来临但又尚未来临”。这种停留在逻辑和修辞层面的所谓张力,确实应当被批评为胡言乱语,它等于是在说“基督已经复活但又尚未复活”、“圣灵已经降下但又尚未降下”。新约和保罗末世论中的已然—未然不是这个意思,而是说,首先,将来的世代已经来临,而这时代尚未过去——当然,魏司坚确实说,这个已经来临的末世又再一次区分为发轫期和成全期两个阶段:

弥赛亚的出现再一次表现为有先后两个时期,所以即使在第一次显现,以及该显现的石破天惊的果效也完全发挥出来以后,第二个时期就像细胞分裂一样,也开始形成一套新的走向未来的盼望复合体。按照这种方式,我们可以看见,前后承接的架构并未被完全丢弃,只是重新应用在了原初架构的后半部分:我们认识到,在要来时代的怀中,还有另一个要来的时代,……“现存”和“要来”的类别不仅可以、而且必须保留。[33]

但是,魏司坚的这种表达和立场,与仅仅是逻辑和语义的已然—未然之间的不同在于,前者强调,这已经到来的将来的世代“从品质上”和最终要成全的新天新地或者说永恒没有区别。因为基督已经升天,“成了叫人活的灵”(林前15:45),而圣灵降下,并非主升天和再来之间的过渡方案,而是最终方案——圣灵就是那末世本身。末世论结构是历史中救赎作为的宇宙性场景。末世一方面是历史最终要走进的“终局”,同时也是历史“走进终局”这个“过程”的“姿态”和“模式”:

如果假设纽玛(Pneuma圣灵)在使徒的思想中,首先是属于末世或属天范畴的元素,是将来世界的生存和生活模式的特征,所以也相应地带有如下的期待形式,即将来的世界甚至现在已经在天上实现了,那么解决方案就自然浮现了。因为它弥散在这整个范畴之中,所以不再只产生一些零星的活动,局限在某些类型的现象里;它的出现和运作,必然在救赎的范畴内表现为恒常和普世。[34]

我们转向另一条思路,它明确从末世论一端出发,并由此回顾到现今的生活。……在这里的情形中,圣灵被视为特别与将来的生活相关——不,被视为构成了那生活的实质组成,而现在拥有圣灵,则是在期待的亮光下看待的。圣灵的恰当范畴是将来的以昂(aion);他从那里把自己投射进现在,变成了他自己末世运作的一个预言。[35]

虽然末世确实还有发轫期和成全期的区分,虽然这种区分仍有其必要。但是这必要性不是为了把末世的来临说成一种仅仅是语义上的自相矛盾。我们既不应该说“神国只来了一部分”或“只在部分地理—社会领域中”实现了,因此需要教会(靠着主的能力?)去完成剩下的部分;也不应该说“神国虽然在全领域都来临了,但品质上不够完全”。圣灵已经降下并内驻于圣徒,他“既是复活行为的执行因,也是复活生命的永久基石”,并且后者更为优先,因为“末世状态乃永久属灵状态”,[[36]]就基督徒整体上是属天的这一点而言,它是完全的。

已然—未然不是语义上的、程度上的或者范围上的,即不是经世的,而是本质上的,即,要来的和现存的之间存在本质上的差异,以至于不存在哪怕是时间进程上的彼此的关联和衔接。因此,当那要来的接续现存的而来,甚至在现存的还未过去就已经来临时,前者就立刻显出一种完全超越于后者的临在态势,以至于必须用“天上”来描述它,才不至于把它和现存的世代相混淆。这就是保罗在林前15:35以下所谈之“属灵的”和“属血气”的区分,这是一种本质的区分,换言之,末世论的区分,而非救恩论的区分:

当把最终状态放在天上或与天上等同时,时间的范畴就换成了空间的范畴。Aionion(永恒)与ouranion(天堂)就是应该在一起……在末世性的宇宙中,属天范畴的优先性,是比其他理由更居先的组成原则。一层在另一层之上,并且上层规范了下层的规律和理想,这种双层结构出现得当然比保罗早。它是我们主在符类福音中的比喻性教导的基础,并且在第四卷福音书的场景和叙事中,也更抽象和原则性地表现出来。……基督宗教的诞生,就受惠于两个世界这种原始和不可约化的对比,而它涉及虔诚人从下面朝向至高者的移动,以及他们抵达最深向往之目标的命运。[37]

因此,本文认为,已然—未然的含义包含三个方面:

1)将来的世代已然来到,虽然这世代尚未过去。

2)将来的世代不是在程度上或范围上部分地来到,乃是全然来到,只不过它是以“天上”的形式来到,尚未降在地上,如同主再来时要发生的那样。

3)将来的世代就其自身而言,仍有一个发轫期和成全期的进程,但对这个进程的正确把握,不是从救恩论这一方,而是从末世论这一方。

第一点确定的是两个对立世代在重叠期不可避免的冲突与不相容,争战和十字架是身处两个世代之间的选民的基本生活内容。第二点则把已经降临的神的国又带离了这世界,正如(也因为)已经从死里复活并回到门徒身边的基督又升天而离开了门徒和这世界,从而否决和避免了任何把教会在地上时间—地理—社会空间里的发展、壮大,直接当成是神的国在这世代之中的发展、壮大。神的国已经来到,正如主自己宣告的,天上地下一切权柄以及赐给他了。神的国是全备的,但神的国在天上。

基督的升天还带来一项重要事实,就是圣灵的赐下。这与第三点直接相关。而这是本文要特别强调的。将来的世代/神的国虽然全备,但内部还有阶段性的事实,特别容易成为我们误解已然—未然的原因。前面已经说过,所谓历史,就是使神和他的选民之间的盟约关系从三一定旨的永恒实在转变为包含选民主体意识在内的、成全的永恒实在这样一个过程。因此,将来世代的“过程性”并非是说,从历史实在的层面,升天的基督还有什么没有完成的(基督已经在神的右边坐下了),而是说,这已经完成的历史实在,还未成为全体选民与神相交中的意识实在。因此,这已经到来的将来世代,还需要一个时间性的过程;已经宣告“成了”,如今在天上为我们预备将来地方的基督,还继续以“叫人活的灵”的方式与祂的百姓在地上同行和争战。一方面,借着教会在地上广传福音,使神的选民在历史中逐一被重生到神的国里;另一方面,圣灵要将基督救恩的各样益处都落实在他们身上。就历史实在而言,神的国已经全备,但就选民的意识实在而言,神的国还需要一个救恩次序的、内在化的过程。当然,必须立即指出,首先,这个内在化过程也必然是外显过程,圣灵的内驻,带领神的百姓进入真理,都有果子作为外显的产物与证据。其次,这个救恩次序的意识实在过程虽然和世界历史共处、共用一个救赎历史时段,却不是同一个进程,因为分属不同的实在类型(这是误解文化使命和领域主权真正含义的关键)。正是在这个过程中,发生了由历史性基督升天和圣灵降下所带来的,选民非历史实在(非身体性)但意识实在中的“升天”。

首先,将来的世代与这世代相比,具有断裂性的、绝对超卓的品质,这由末世之圣灵本身所决定和带来。因此,尽管将来的世代在水平时间维度上是接续这世代,即从时间上(处境),它是“今世之后”的,但究其父神定旨和救赎之约的源头,从本质上(规范),它是“今世之先”的,并且,当其绝对超卓的品质借着圣灵的工作而被重生者所认知和经验到时,水平—时间上的“将来”就忽而转化成为垂直—空间上的“天上”,在选民的主体意识中(生存),它又成了“今世之上”的。这种救赎性的“天上”并非宇宙性的天上,但和使徒亲眼目睹的基督升天以及圣灵降下相得益彰。因此在《保罗的末世论》中,魏司坚在提及将来的世代显为“天上”,“线视角朝上弯向天上世界的转折”[38]时,首先是在救赎历史意义上指向和关联于基督升天和圣灵的降临:

这就是基督重回天上的内在意义了;他藉此把他地上阶段的工作在历史和时间中的所有成果,都带了上去,现在在那里以公正的关切引导他教会沿着天地两条线的发展。此外,基督的灵也把基督徒双重生命过程的这两个层面结合在一起。……水平的历史角度是过去的视角,而只是因为一件突出的历史事件,才从它里面产生了两个范畴的平行结构。历史性的是首先的,然后才是神学性的(着重为本文所加)。……基督徒只有他的肢体在地上,而这些需要治死;他自己作为一个整体,属于上面的高原(西3:5)。[39]

首先是历史性的,然后是神学性的。因此,然后,魏司坚将其余“朝向天上”的转折都指向重生者的主体意识实在:

末世进程……一旦涉及到实际属灵生命接触的方向(着重为本文所加,下同),思想在时间平面上的水平运动,必须立刻让位给末世兴趣在垂直方向上,朝着超然领域的投射,因为所有宗教价值和力量的中心,更多是在那里,而非下面的历史发展。[40]

这种从历史实在向意识实在(从救赎历史实在向救恩次序实在)的关联和转化最明显地出现在末世论与救恩论的互动中。例如,魏司坚解释加拉太书6:15(“受割礼不受割礼都无关紧要,要紧的就是作新造的人。”)时说,这句话的背景是基督论和末世论,即历史实在的层面:

它首先说到的是基督和世界,而正是针对它们,才有了藉着十字架所产生的尖锐分离。十字架,也就是说,基督在特定处境下所经历的死亡,切断了在一段时间内把他与kosmos捆在一起的束缚;它把他抛出了这个世界,而他也离开它进入了另一个世界,那才是他真正的家。我们毋须指出,在基督的情形里,这种一个世界与另一个世界的交换,带有透彻的末世特征和重要性。它与其说把他变成了一个“新造的人”,不如说让他成为“新创造”的真正源头。[41]

然后,当圣灵将十字架的救恩应用在保罗这样的选民身上时,历史实在就转化为保罗的意识实在:“因这十字架,就我而论,世界已经钉在十字架上。就世界而论,我已经钉在十字架上。”(加6:14)正如基督的十字架曾把基督抛出这世代,同样的事情也发生在使徒身上,尽管保罗没有在历史实在中钉十字架,但是若他“有意识地把他的经验吸收进这种思路”,他就会在“生存的新范畴中”真实地经历十字架,即进入了以基督为源头的“新创造”:

它在两个世界之间产生了绝对的分离,以至于把使徒从他之前所属的世界中除去,并把他移植到了另一个世界中。而且这种分离是如此根本,以至于所分开的两个部分,随后各自都同样不能与对方组成一个利益共同体。[42]

因此,救恩次序实在源自救赎历史实在,新生命中所呈现的,其实是基督历史性救恩在信徒主体意识中的应用。正如加5:6所表达的。当保罗的思想“转向主观个人的时候,与受割礼和不受割礼对立的,不是‘新创造’,而是‘借着爱表达出来的信’”。[43] 信望爱是成圣议题,是意识实在中的内容,但它却直接源自历史实在,源自历史上基督的十字架和复活:

在基督的称义里,有基督徒复活的确据和根源。因为基督基于被动和主动顺服的称义,其至高果实正就是圣灵,而圣灵反过来又带着将来所有转化的有效原则,包括复活及其全部相关内容。复活因此来自称义,而称义若用最仔细的方式加以定义的话,也来自复活;但要注意,它并非来自信徒本身的灵性复活,而是来自基督的复活。基督的复活是上帝对他之为义的事实性(de facto)宣称。他的复活本身就带着他称义的见证。[44]

因此,我们可以基于弗兰姆的三角形,将已然-未然的三重含义更清晰地表述如下:

1)规范性的已然—未然:将来世代和这世代的对立、断裂,“将来”在其所闯入的当下显为“天上”,并和那显为“地上”的这世代之间,断然区分且毫无关联。

2)处境性的已然—未然:这世代尚未过去,但将来的世代已经来临。

3)生存性的已然—未然:规范性的“断裂”和处境性的“重叠”在选民的意识实在中呈现出来的,天与地、圣灵与血气、犯罪与悔改、福音与律法之间的对立与交织。

这样看来,我们对“已然—未然”的理解,容易有的问题,就是把处境性的已然—未然,两个世代之间时间性的前后相继,此消彼长,当成了规范性的,以为它们在本质上是前后相继、逐渐过渡的。从而以“去末世论”的方式理解基督徒在地上的成圣进程,以及作为其外显的信仰和社会行动。但事实上,正如前述,保罗末世论的核心不是处境性的已然—未然,而是规范性的对立原则。这种规范性和处境性交织作用于选民的成圣历程,在他们的意识实在层面,造成生存性的已然—未然体验,其中的主题并不是地理—社会空间性的“为主赢得城市”,而是时间性的“竭力进入那安息”(来4:11)。从品质的角度讲,这种时间性一旦体验为空间性,仍然不是水平的,而是垂直的“在地如同在天”。这不是要否认教会的大使命,或者在领域—社会层面的进程性责任。这里的重点是说,神在基督里的新创造,其作为历史实在与意识实在的关系与区别如何,以及何者为手段与途径,何者为目标和本质。

当然,重生者的意识实在也有它的群体性乃至社会性,我们不是作为各自单一的身体,而是作为肢体、弟兄、百姓存在于世,因此客观上,意识实在也有其历史性呈现,甚至在一些历史阶段表现为社会主流。但这不改变历史的目的性,因此不改变教会宣讲和教导的核心。

四、透过盟约末世论的视角看

1、教会与世界

圣经的教导乍看起来是在为转化主义背书,但如果我们注意到其中的时空转换,就不会有这种误解。主耶稣在升天前所颁布的大使命有两个版本。马太福音28:18-20是时间版本:基于耶稣在空间维度上的权柄涵盖性(“天上、地下所有的权柄,都赐给我了”),命令使徒去使万民做门徒,并应许与他们同在,“直到世界(αἰών/世代)的末了”。使徒行传1:7-8则是空间版本,它反过来强调父神在时间维度上的权柄崇高性(“父凭着自己的权柄,所定的时候、日期,不是你们可以知道的”),要求门徒为他作见证,“直到地极(ἔσχατος/末了)”。如果我们不仔细关注这两个版本中的空间—时间交互限定的话,它们很容易被理解为,教会在地上为荣耀和见证主所做的所有事情(无论是福音使命还是文化使命),其“完成度”和这世代的“终结度”因果相关。毫无疑问,教会要穷尽历史时间和地理—社会空间去为主作见证;同时,毫无疑问,主会直到这世代走到尽头、福音传遍地极之后才回来,届时,他涵盖万有的宇宙性权柄也将全然彰显。教会的使命和神国彰显之间在时空上如此同步共振,确实很容易让感受到,教会直到地极(或者“回到耶路撒冷”)的宣教努力和深入社会各领域的文化事工,正是末期(加速)到来的推动力量。但主的大使命显然有清楚的时空限定:

说了这话,他们正看的时候,他就被取上升。有一朵云彩把他接去,便看不见他了。当他往上去,他们定睛望天的时候,忽然有两个人身穿白衣,站在旁边,说:“加利利人哪,你们为什么站着望天呢?这离开你们被接升天的耶稣,你们见他怎样往天上去,他还要怎样来。”(徒1:9-11)

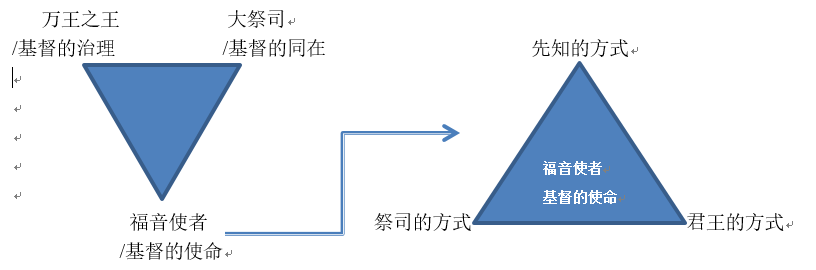

主在升天前最后一刻才发布“直到地极”的命令大有深意。两个白衣者的话更强化而这一点:无论使徒如何见证主名直到地理、民族、社会各领域的“地极”,这一切都只是“地上”的工作,而主却在天上,直到父所命定,我们却不能知道的日期和时候,就是这世代的末了,他才会回来。“天,是耶和华的天。地,他却给了世人。”(诗115:16)这关乎创造的诗句同样适用于关乎新创造的事。没有错,“天上、地下所有的权柄,都赐给我了”,在历史实在的层面上,下一步该做就是主耶稣基督坐在王位上,行使他涵盖万有的权柄。但父神的心意不仅在基督,还有他创世以先所认识、所拣选、在基督里的全体选民,神要他们——就是基督的新妇——和基督一同坐席,一同坐在天上。而这却不是大使命颁布时的历史实在。天上的宴席怎能只有新郎,却没有新妇呢?因此还需要圣灵将基督的救恩逐一应用在历代选民的身上——这就引入了重生者意识现实的维度,即进入了救恩次序的层面。因此,基督是为了教会,为了父神的选民而得了天上地下的一切权柄:“又将万有服在他的脚下,使他为教会作万有之首。”(弗1:22)耶稣的这个权柄是为着成全教会,完成救恩的意识实在层面而有的权柄。如今,基督是升天的君王、祭司、先知;天上,而非地上,才是基督为教会作万有之首的合适地点,因为神的真圣所在天上,施恩的宝座在天上。我们这位慈悲忠信的大祭司已经为我们“进入幔内”(来6:20),他只“献了一次永远的赎罪祭,就在神的右边坐下了”(来10:12),不但从此“为我们祈求”(罗8:34),更为我们开了一条又新又活的路,使我们“得以坦然进入至圣所”(来10:19)。升天的基督以此大祭司的身份在天上做王,“治理神的家”(来3:6,10:21)。

这位升天的大祭司、万王之王,在升天之际,借着向使徒颁布大使命,将他在地上曾经担当的先知职分托付给还要留在地上等他再来的教会。大使命仅仅关乎先知职分,而非大祭司和万王之王的职分,后面这两个,基督保留给了升天的自己。而按照弗兰姆的认识论三角形,本文认为,教会在地上执行这先知职分的方式,又可以分为规范性(权威—先知)、处境性(掌管—君王)和生存性(同在—祭司)三种。换言之,教会在地上若有祭司和君王职分,不等同于基督自身的祭司和君王职分,而是与圣灵同工,理解、进入和达成(“同创造”)先知职分的不同视角:

具体而言,教会以先知的/祭司的/君王的方式担当福音使命,又可以分出教会内外两类:

| 担当的方式 | 在教会内 | 在这个世界中 |

| 先知的方式 | 讲道 | 传福音、宣教 |

| 祭司的方式 | 施行圣礼 | 为世人求地上的平安和普遍恩典,更求神赐予救赎性恩典 |

| 君王的方式 | 教会纪律 | 宣告审判,敦促悔改/以团契生活显出圣徒的君王生命本质[45] |

需要思考的是,我们认为,说“基督得了天上地下一切权柄”,首先意味着基督徒在救赎历史层面应当顺服基督律法的职责,即主的权柄意味着律法。但其实,基督是为教会作万有之首,因此这句话首先不是律法,而是福音。

2、律法与福音

从盟约神学的角度区分历史实在和意识实在,就是区分救赎历史事件和救恩次序事件,意识到它们属于不同的实在维度,彼此不可通约(incommensurable),而只能借着“在基督里”发生关联。这时,末世和今世在原本水平层面上的前后相继之外,又转化为垂直维度的彼此断裂;原本似乎是连续的变成了断裂的,而原本以为是遥远的反成了当下的。保罗末世论的这种双重架构对于理解律法的第三重功用非常重要。对于律法和福音的关系,王志勇在《敬虔生活原理》中译本导言中的总结非常出色和到位:

在以加尔文为代表的整个改革宗神学传统中,律法与福音的平衡是一个核心问题。这种平衡绝不是希腊哲学中的二分法,而是回到圣经中所启示的模式。根据加尔文的理解和综述,这个模式就是“律法—福音—律法”的模式。……加尔文更是地明确强调,上帝首先使用律法来使我们知道他对罪的震怒以及我们在罪中的软弱无能,然后他谈及在基督里因信称义,最后谈及“我们通过信心分别为圣,从而遵行上帝的律法”。毫无疑问,不管是个人生活,还是在教会治理和政治生活中,加尔文所提倡的都是圣经中所启示的“法治”的原则。[46]

问题并不出在改革宗神学对律法和福音关系的教义立场,本文相信它合乎圣经。问题在于我们可能会错误地将这个议题运用在历史实在中,而试图得出关于人类历史走向的某种“后圣经启示的”宏大叙事(a post-Scripture grand narrative)。而事实上,“律法—福音—律法”模式属于意识实在,救恩次序模式。请注意加尔文的叙述,首先是“罪与无能”,然后是“称义”,然后是“成圣和行律法”。这就是为什么在福音之后、之内还有律法,为什么必然有律法的第三重功用,因为这关乎救恩次序,关乎成圣,换言之,关乎永恒实在和历史实在向意识实在的转化。在基督的复活和再来之间的新约历史时段中,在每个圣灵应用救恩于重生者意识而有的天路历程中,实际发生的是一种生存性的已然—未然:“律法—福音—律法—福音—律法—福音……”[47],如此不断跋涉,直到我们离世,或者主来。而如果不是在救恩次序层面,而是在救赎历史层面,就圣经这个特殊启示的教导而言,就新约和保罗的末世论而言——基督之后,再无他人;十架之后,再无历史;福音之后,再无律法!

圣经是唯一合法的宏大叙事,除此之外,再无宏大叙事。圣经全备地宣告了神的救赎计划,直至基督的再来,但对地上历史的具体过程和审判的确切日期沉默不语。因为十架之后,再无历史,十架之后,唯有末世。二战后,欧洲思想家云:“奥斯维辛之后,写诗是残忍的。”我们则可以说:“基督十架之后,宏大叙事不但是非法的,也是徒劳的。”

[1] Vos Geerhardus, The Pauline Eschatology, reprint ed., NR: P&R Publishing,1994.魏司坚的英文比较艰涩,这本书在学术上也相当艰深。本文采用的是赵刚的中文译稿,编辑校对中,感谢出版方准予限定性参考使用。

[2] 陆昆:“圣经终末论的整体图景”,《教会》,2012年7月第4期,总第36期,第41页。

[3] 魏司坚:《保罗的末世论》,第11页。

[4] 魏司坚:《保罗的末世论》,第18页。

[5] 同上,12页。

[6] 赖德:《赖氏新约神学(上)》,马可人、杨淑莲译,台北:中华福音神学院出版社,1994年,第120页。

[7] 大牛:“教会:天国子民在地上的聚集——从圣经神学的角度简论神的国与教会的关系”,《教会》,2015年7月第四期,总第54期,第33页。本句为转引魏司坚在《耶稣对天国的教训》所说的话。

[8] 同上,脚注26。

[9] 同上。

[10] 魏司坚:《保罗的末世论》,第23页。

[11] 同上,第24页。

[12] 同上,第23页。

[13] 这也是为什么,千禧年问题是教会历来争论的议题,但在保罗的末世论体系中,却基本上没有千禧年的明确位置。见魏司坚:《保罗的末世论》,第十章“保罗作品中的千禧年问题”,第102-116页。

[14] 大牛在“教会:天国子民在地上的聚集”中大体正确地得出以下结论:“那么,信徒如何在各个领域彰显神的国?或者更准确地说,基督如何借着圣灵的工作,透过信徒彰显神的国呢?答案是,透过教会。”但这个结论与其说是基于对已然-未然清晰的神学解读,不如说是一种牧者的平衡与神学上的直觉,“基督透过每一个天国子民在各个领域彰显天国,就必定是透过教会的属灵牧养和治理事工。因为所有的领域,与有形教会一样,都必须是以神的主权和荣耀为其支配原则时,才可以被认为是神国度的真实显现。”

[15] Louis Berkhof, “Introductory Volume to Systematic Theology,” in: Systematic Theology, New Combined edition, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1996, p.23.

[16] Geerhardus Vos, “The Doctrine of the Covenant in Reformed Theology,” in: Geerhardus Vos, and Richard B. Gaffin, Redemptive History and Biblical Interpretation: The Shorter Writings of Geerhardus Vos, Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed Pub. Co., 1980, pp. xxiii, p,559.

[17] 这不同于阿米念主义者所提出的“中项认知”概念。WillIan Lane Craig在他的书The Only Wise God(reprint ed., Eugene: Widf and Stock, 2000, 130-131)中称:“介于上帝的自然认知(natural Knowledge)和自由认知(free knowledge)之间,在他全知的第二阶段,存在着上帝的‘中项认知’(middle knowledge)。这阶段是指上帝认知每一位可能的存在者,其在任何可能发生的状况中‘将会’如何反应(而非只是‘可以’如何反应)。……‘中项认知’在逻辑上优先于上帝决定创造某一世界情景的旨意。”转引自:李锦伦:《永活上帝生命主——献给中国的教会神学》,台北:中福出版有限公司,2004年,第163-164页。

[18]人类社会中的各种现象或者说“实在/真相”都是位格者之间主体性互动的“实在/真相”,前者构建了后者,因此“实在/真相”既不是完全客观的,也不是完全主观的,而是“主体间性的”(Inter-subjective)。具体分析请参考:凯若思:《教义与历史何干?——从阿尔弗雷德·许茨的现象社会学角度探讨救恩次序和救赎历史的关系:以保罗对申命记的引用为例》,2015,未发表。

[19] 它们不都是救赎之约或定旨的权能(potentia ordinata)中的命定,比如亚当的犯罪、堕落,神不可能是罪的源头,但总是在神绝对的权能(potentia absoluta)中的命定。

[20] 请注意这句话中“从末世论的角度”这个限定性短语,它限定了它所属之句子的表述有效范围——下面的讨论将表明,这是对“实在”之理解的一个视角。

[21] 参:李锦伦:《永活上帝生命主——献给中国的教会神学》,台北:中福出版有限公司,2004年,227ff

[22] 魏司坚:《保罗的末世论》,第130页。

[23] 约翰·弗兰姆:《神学认识论》,陈德中、孙为鲲、中华展望翻译室译,中华展望,2011年。

[24] 同上,第19页。

[25] 同上,第47页。

[26] 同上,第76页。

[27] 同上,第77页。

[28] 同上,第91页。

[29] 同上,第92页,弗兰姆图注:人类的知识可以从三个角度来理解:对神律法的认识,对我们的处境的认识,以及对我们自我的认识。在认识过程中,三者相互联系,缺一不可。

[30] 这不是什么没有主观性的“纯粹客观实在”,被造世界中没有这样的东西,历史实在总是父神和耶稣的意识主体互动中的实在,所以主说:“成了。”(约19:30)

[31] 魏司坚:《保罗的末世论》,第19页。

[32] 同上,第18页。

[33] 同上,第22页。

[34] 同上,第32页。

[35] 同上,第75-76页。

[36] 同上,第78页。

[37] 同上,第132页。

[38] 魏司坚:《保罗的末世论》,第24页。

[39] 同上。

[40] 同上,第23页。

[41] 同上,第27页。

[42] 同上。

[43] 同上,第28页。

[44] 同上,第70页。

[45] 参:凯若思:《从参孙的谜语看箴言的君王主题》,2014,未发表。

[46] 加尔文:《敬虔生活原理:基督教要义1536年版》,王志勇译,北京:三联书店,2015.7重印,第9页。

[47] 在这样一个循环往复和螺旋上升中,律法的功用恐怕同时是第一重和第三重的,或者说,不断地在第一和第三重功用中往复,甚至,可能有时是同时发挥第一和第三重功用。这方面的探讨,只能留待将来。

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会